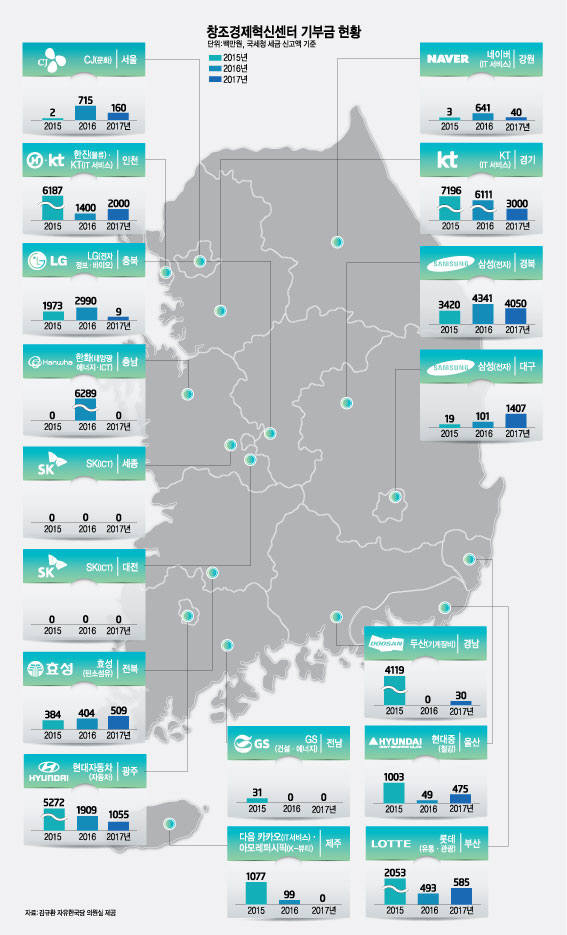

전국 17개 창조경제혁신센터(이하 혁신센터)별 전담 대기업이 납부한 기부금 총액이 최근 2년 새 3분의 1 수준으로 떨어졌다. 정부가 대기업 참여를 자율에 맡기면서 이 같은 현상은 가속화될 전망이다. 대기업들은 정부 차원의 명확한 시그널이 없는 상황에서 투자를 계속 이어가기 어렵다는 입장이다.

◇서서히 발 빼는 대기업 왜?

혁신센터는 정부·지자체·대기업이 스타트업을 지원하는 구조다. 세계에서 유례가 없는 사업 모델이다. 그러나 혁신센터 설립 4년여 만에 대기업 이탈이 현실화되고 있다. 2015년 327억원에 달했던 혁신센터별 전담 대기업 기부금 총액이 지난해 125억원으로 쪼그라들었다. 올해는 상황이 더 심각하다. 기부금을 낸 대기업이 서너 곳에 불과한 것으로 알려졌다.

예견됐던 일이라는 평가가 나온다. 상당수 대기업은 정부 정책에 호응하기 위해 혁신센터에 발을 들였다. 사회적 책임을 다하고 회사 내 혁신 DNA를 불어넣겠다는 표면적 이유도 있었지만 사실상 다른 선택의 여지는 없었기 때문이다.

그러다 지금 정부 들어 분위기가 확 변했다. 대기업 스스로 참여 여부를 결정하도록 자율권을 부여했다. 이후 대기업마다 눈치 싸움이 치열해졌다. 정부 의도를 파악하느라 분주한 모습이다.

비록 자율에 맡겼지만 청년, 지방 창업 활성화를 강조하는 정부 기조를 거스를 수 없다는 판단이다. 반대로 전 정권 사업에 적극 참여하는 모습이 되레 정부에 밉보일 수 있다는 목소리도 있다.

익명을 요구한 한 대기업 관계자는 “올해 지원계획을 잡지 못했다”며 “정부 뜻이 파악되기 전까지는 어떤 결정도 내리기 어렵다”고 귀띔했다.

혁신센터, 대기업 간 불협화음도 원인이다. 의사 결정 시 주도권을 두고 오래 전부터 갈등을 빚었다. 혁신센터를 하부 기관으로 보는 일부 지자체까지 가세, 균열을 부추겼다. 그런데도 아직 교통정리가 제대로 이뤄지지 않았다.

특정 지역이라는 한정된 창업가 풀에서 옥석을 가려내기가 쉽지 않다는 현실 역시 대기업 참여를 망설이게 한다.

모 혁신센터장은 “정부 정책이 자율로 바뀌면서 대기업 예산이 삭감될 것으로 예상했다”며 “다른 기업이나 투자자 확보 방안을 찾고 있다”고 말했다. 그는 “정권이 바뀌었다고 해서 기존 약속을 저버리는 대기업 행보에는 아쉬움이 크다”고 지적했다.

◇혁신센터, 지역 중심 환골탈태

혁신센터는 환골탈태 수준 변화에 나섰다. 대기업 이탈이 기정사실로 굳어지면서 새 대안 마련이 시급해졌다. 그나마 중소벤처기업 도움으로 숙제를 풀 시간은 벌었다.

혁신센터 업무가 미래창조과학부에서 중기부로 넘어오면서 정부 사업에 참여할 기회가 많아졌다. 최근 중기부가 추진하는 '기술 혁신형 창업기업 지원 사업'에 운영기관으로 뽑혔다. 청년 창업가 1500명에게 최대 1억원씩 지원하는 내용이다. 스타트업 육성이라는 혁신센터 본연 역할에는 공백을 최소화한 셈이다.

하지만 전매특허 사업 발굴이 시급하다. 혁신센터가 독자 생존할 수 있는 차별화된 사업이 필요하다는 지적이 나온다. 다수 혁신센터는 현재 지역 중소·중견기업, 대학을 대상으로 협력 파트너 찾고 있다. 대기업 빈자리를 채우면서 지역 사회로 좀 더 깊게 파고들겠다는 전략이다. 지역 창업 허브라는 이미지도 굳건히 다질 목표다.

혁신센터 기능에도 변화가 예상된다. 전담 대기업 성격에 맞춰 설계한 특화 사업이 일부 사라질 것으로 보인다. 인천은 물류, 충북은 바이오·뷰티, 전북은 탄소섬유와 같은 주력 사업 분야에 조정이 이뤄질 전망이다.

개방형 혁신(오픈 이노베이션) 추진 동력은 더욱 강화될 것으로 보인다. 의사 결정 방식이 현장 중심으로 탈바꿈한다. 혁신센터 이사회나 지역 혁신창업 협의 등과 활발한 토론을 거쳐 결정이 이뤄지는 구조를 만든다.

보육·투자 기능도 개편한다. 중기부는 투자 역량을 갖춘 혁신센터가 액셀러레이터가 될 수 있도록 돕고 있다. 최근 인천 혁신센터가 인천 지역 최초로 액셀러레이터 등록을 마쳤다. 중기부는 보육 기업 대상 후속 지원 프로그램도 체계화한다. 기술보증기금과 협력해 혁신센터 전문성도 높인다.

또 다른 혁신센터 센터장은 “전 정부는 강제적으로, 지금 정부는 너무 자율적으로 혁신센터 사업을 바라본다”며 “혁신센터가 자생력을 갖추기까지는 정부나 대기업 역할이 요구된다”고 밝혔다.

최종희기자 choijh@etnews.com