정부가 2030년 신재생 발전 20% 목표 달성을 위한 행동에 나섰다. 탈원전·석탄에 따른 전력수급 불안을 잠재우기 위한 후속 대책이다.

29일 산업통상자원부는 환경부, 국토부 등 관계부처 및 학계와 기관, 업계가 함께하는 '신재생 3020 이행계획 수립 TF' 첫 회의를 서울 종로 석탄회관에서 가졌다. 회의에선 입지난과 주민민원 등 만성적인 애로요인이 가장 큰 문제로 지적됐다. 계획입지 도입·주민참여 활성화·지자체 보급계획 의무화 등이 대안으로 제시됐다.

TF 위원들은 2030년까지 신재생 발전량이 20%까지 늘어나기 위해 필요한 신규설비 용량이 53GW에 달할 것으로 예상했다. 지금 기준으로 치면 원전 50여기, 국가 전체 발전설비의 절반가량에 달하는 양의 신재생에너지 설비를 14년 안에 깔아야 한다.

신재생 업계는 좁은 국토와 농지 보전정책으로 개발 가능한 입지가 줄어들어 개별사업자 중심의 부지확보가 한계에 직면했다고 지적했다. 여기에 지자체가 민원을 이유로 입지규제를 신설·강화해 여건이 악화됐다. 범정부 차원의 특단의 대책을 기대할 수밖에 없는 상황이다.

산업부는 주민이 주주로 참여해 신재생 발전 수익을 나눠 갖는 모델에 기대를 걸었다. 농촌태양광등 이익공유 모델이 민원 해소를 넘어 주민 참여까지 이끌어 낼 수 있다는 것이다. 간척지와 한계농지 등을 활용한 계획입지제도 도입도 검토한다.

김학도 산업부 에너지자원실장은 “신재생 보급을 늘리려면 주민수용성과 입지확보가 먼저”라며 “주민들을 직간접적으로 신재생 사업에 참여토록 하는 것이 중요하다”고 말했다.

<뉴스해설>

정부와 산업계가 2030년까지 신재생에너지 발전비율 20% 목표 달성을 두고 고민에 빠졌다. 기존 원전과 석탄, LNG 발전에 비해 발전 효율이 떨어지는 신재생 특성상, 발전량을 20%까지 끌어올리려면 설비 확대를 위한 특단의 대책이 필요하기 때문이다.

문제는 20%라는 목표가 가능한가다. 산업부는 일단 해보자는 의지로 추진하지만, 업계 입장에서는 사실상 불가능에 가까운 목표치다.

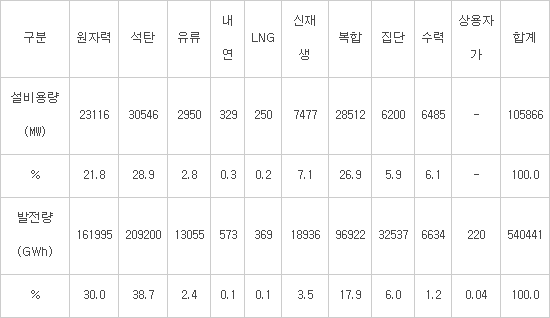

현재 상황만 봐도 답은 나온다. 지난해 기준 수력발전을 포함한 신재생에너지 발전설비는 1만3962㎿로 국가 전체 설비 중 13.2%다. 이들이 발전한 전기의 양은 25570GWh로 국가 총 발전량의 4.7% 수준이다. 설비와 발전량이 약 3배가량 차이난다.

20% 전력을 신재생으로 대체하려면 설비는 약 60%가 필요한 셈이다. 그나마 지금은 바이오매스 등 연소형 신재생이 상당한 역할을 한다. 정부 계획대로 태양광과 풍력을 중심으로 설비를 확대하면 목표달성은 더 힘들어진다.

TF가 언급한 53GW라는 수치는 발전사업자 입장에선 절망적인 수치다. 원전과 석탄으로도 14년 안에 53GW를 채우기 힘들다. 2016년 기준 원전과 석탄 설비용량이 약 53GW다. 우리나라 전력 역사를 통털어 원전과 석탄으로 확보한 용량을 단기간에 신재생으로 채워야한다.

발전 업계는 비용과 기간은 물론, 물리적 공간 차원에서 목표가 비현실적이라는 반응이다. 효율을 아무리 좋게 잡아도 1GW 설비를 설치하려면 여의도의 10배가 넘는 부지가 필요하다. 여의도 530배에 달하는 부지를 대한민국 땅에서 확보할 수 있을지 여부가 불투명하다.

발전 업계 관계자는 “솔직히 10% 목표도 될 지 안 될지 모르는 상황에서 20% 목표는 자포자기 심정”이라며 “이제 점점 신규 부지 확보가 어려워지고 있는 만큼 특별법 마련 등 강한 조치가 필요하다”고 말했다.

<2016년말 기준 발전원별 발전실적, 자료:한국전력공사>

조정형 산업정책부(세종) 기자 jenie@etnews.com