정부가 출범시킨 창조경제혁신센터 운영 방식에 대한 반성론이 나오고 있다.

정부가 추진하고 대기업으로부터 갹출한 자금으로 운영되는 틀 안에서 자유로운 창업 생태계가 조성되기 어렵다는 지적이 나온다.

창조경제혁신센터는 2014년 9월 창업 활성화와 지역 기업 성장을 밀착 지원하기 위해 정부, 지방자치단체, 대기업이 손잡고 전국 17개 시·도에 구축한 창업 육성 센터다. 삼성을 포함해 현대차, SK, LG, 롯데, GS, 한화, KT, CJ, 효성, 두산, 현대중공업, 포스코, 네이버, 카카오 등 국내 굴지의 주요 대기업이 참여했다.

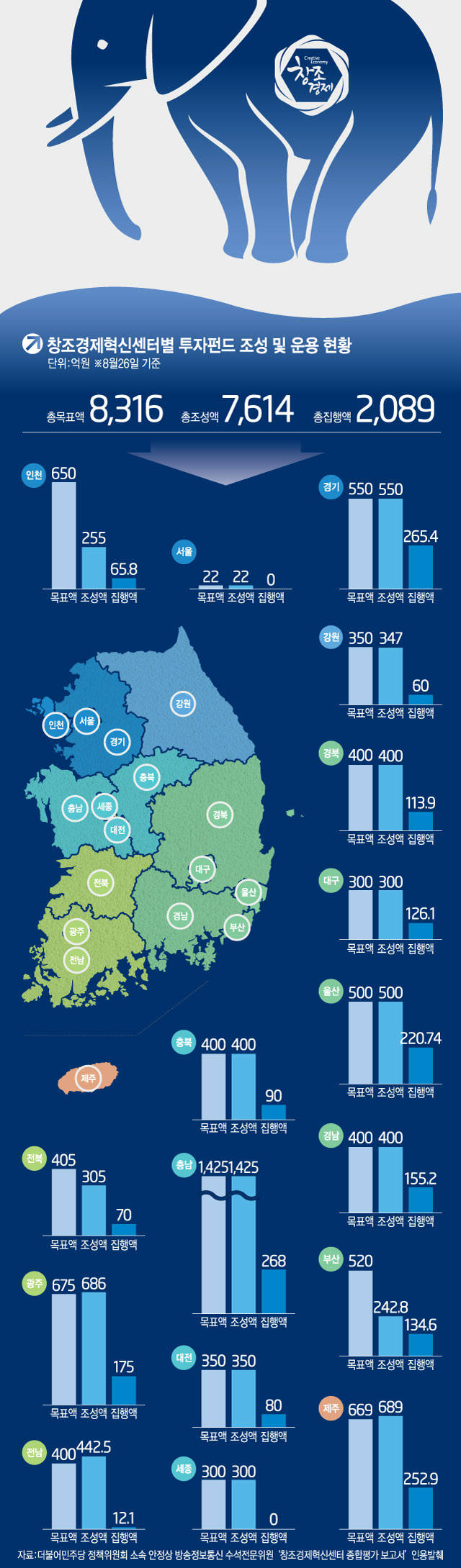

미래창조과학부 국정감사 자료에 따르면 대기업이 창조경제혁신센터에 출자한 펀드 규모는 투자 3487억원, 융자 3480억원, 보증 260억원 등 7227억원이다.

한화 1250억원, 두산 1050억원, 현대 1000억원, LG 750억원, 삼성·GS 400억원, 롯데 398억원, 다음카카오 369억원, SK 289억원, 현대차 250억원 등 순서로 펀드에 출자했다.

대기업은 각 지역에 특화한 산업군을 중심으로 각종 사업을 지원해 왔다.

삼성은 대구창조경제혁신센터와 경북창조경제혁신센터에서 정보기술(IT), 전자, 섬유 사업을 지원했다. 현대차는 광주창조경제혁신센터에서 자동차·수소연료전지, SK는 대전과 세종시에서 기술사업화와 정보통신기술(ICT) 및 스마트 농업을 각각 지원했다.

각 지역과 매칭된 대기업은 사업 추진에 필요한 자금을 댔다. 여러 프로그램에 자사 직원을 파견하는 등 지원을 했다. 창업 지원부터 기술 지원, 유통 판로 등 대기업의 풍부한 사업 경험을 전수한다는 계획으로 시스템을 구성했다.

사업은 창업 생태계 활성화라는 대의명분 아래 추진됐다. 하지만 각 기업에서 갹출하는 방식으로 창업 지원 구조를 만든다는 것에 비판론이 제기돼 왔다.

안철수 전 국민의당 대표는 박근혜 정부의 창조경제혁신센터를 놓고 `국가 공인 동물원`이라고 거세게 비판한 바 있다. 정부가 준조세 성격으로 대기업에 반강제로 자금을 거둬들여서 인위로 창업 인프라를 조성, 관할 대기업의 울타리에 갇혀 있다는 지적을 받았다.

벤처투자업계 한 관계자는 17일 “가장 자유로워야 할 창업 생태계에 정부와 대기업이 인위로 개입한 경직된 시스템”이라면서 “각 기업이 자발 운영하는 벤처기업 육성 프로그램이 있는데도 이중으로 창조경제혁신센터까지 운영, 사업 비효율이 적지 않을 것”이라고 꼬집었다.

스타트업에 종사하는 다른 관계자는 “지금까지 수많은 정부 주도 창업 프로그램과 큰 차별점이 없다”면서 “각 지역센터가 성과물을 내기 위해 열심히 하는 부분은 있지만 창업 현실과 동떨어진 점이 많다”고 지적했다.

각 기업의 창조경제혁신센터가 기업 홍보용에 그친 보여 주기 식 시스템이라는 문제도 꾸준히 제기됐다.

한 대기업 관계자는 “센터별로 어떤 성과물이 있었는지 주기 보고를 해야 하기 때문에 작은 성과도 크게 포장하기 일쑤”라면서 “창조경제혁신센터는 대기업이 제작하는 홍보 자료에 빠짐없이 등장한다”고 말했다.

정부 주도의 창조경제혁신센터는 자유로운 자발 분위기 속에서 인재와 신기술이 탄생하는 미국 실리콘밸리 모델과 상반된다. 업계는 대기업이 정부에 보고할 수치와 행사를 위한 명목상의 창업 지원 프로그램이라고 입을 모은다.

벤처 업계 관계자는 “대기업의 손목을 비틀어 짜내다시피 해서 만들어 낸 창업 생태계가 얼마나 실효성이 있을지 의문”이라면서 “자연스럽게 스스로 굴러갈 수 있고 정권이 바뀌어도 지속될 수 있는 실질 지원과 인프라가 필요하다”고 강조했다.

박소라기자 srpark@etnews.com