통역사가 어떤 직업인가. 정보통신기술(ICT) 같은 전문 분야의 통역은 의미 전달이 정확했는지 마음을 놓지 못해서 늘 책과 신문을 들고 다니면서 공부한다. 빠르게 변하는 트렌드와 감을 놓치면 안 되기 때문이다. 단순히 언어를 옮기기만 해선 좋은 통역이 나올 수 없다. 전문 분야 지식과 해당 국가의 돌아가는 사정을 꿰고 있어야 제대로 된 통역이 가능하다.

같은 언어를 주고받을 때도 `아` 다르고 `어` 다른 법이다. 하물며 다른 나라 말을 바꿔 전달하는 번역이나 통역은 어떠겠는가. 팩트를 정확하게 전달하는 것만 중요한 게 아니다. 말하는 사람의 평소 말버릇과 성향도 파악해서 뉘앙스까지 정확하게 전달해야 한다. 자칫 오해를 불러 일으키면 판을 그르칠 수도 있다. 흔히 번역을 예술이라고도 한다. 글자와 단어 하나하나가 갖고 있는 뉘앙스를 해당 국가 언어로 바꿔서 감칠맛을 내기 때문이다. 통역은 여기에 즉시성이 추가된다. 말이 떨어짐과 동시에 해당 국가 언어와 상황에 적확한 단어로 바꿔 전달해야 한다.

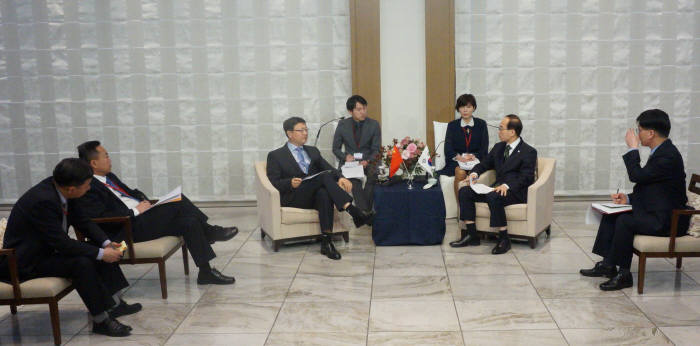

대한민국 국격이 올라가면서 외국 간 가교 역할을 하는 통역사의 역할도 중요해졌다. 환경부가 2000년부터 베테랑 통역사(중국·일본어)와 함께하는 이유다. 우리 환경 정책과 주장을 상대국에 정확하게 설명하고 전달해 관철시키기 위해서다.

지난달 26~27일 일본 시즈오카에서 열린 `제18차 한·중·일 환경장관회의(TEMM18)`에서 어이없는 일이 벌어졌다. 중국 정부가 준비한 통역사의 통역 품질이 문제됐다. `아` 다르고 `어` 다른 문제가 아니었다. 누가 봐도 아마추어였다. 발음이 부정확하고 더듬는 것은 기본이었고, 말 자체를 놓치는 일도 다반사였다. `중국 외교 수준이 이 정도인가` 할 정도였다.

실무급 협의가 충실하게 이뤄졌기 망정이지 1년 동안 열심히 준비한 국제회의가 통역사 한 명 때문에 물거품될 뻔했다. 우리 정부도 외교 행사 첫 단추가 `통역`임을 다시 살필 때다.

주문정 산업경제(세종) 전문기자 mjjoo@etnews.com