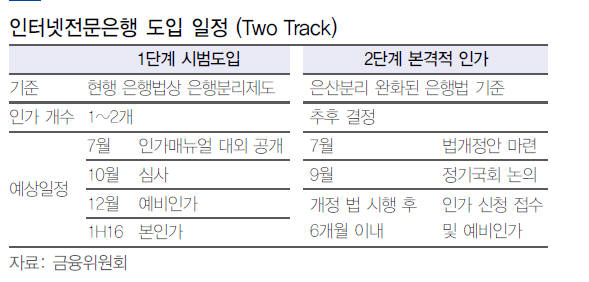

국내 첫 인터넷 전문은행 설립이 올해 말로 다가왔다. ‘다음카카오은행’ ‘인터파크은행’ ‘KT은행’ 등이 연말이면 모습을 드러낸다. 인터넷 인프라가 세계에서 가장 잘 깔린 우리나라지만 인터넷전문은행은 여전히 낯설다. 시중 은행과 얼마나 다를지, 어떻게 고객을 만날지 아직 알 수 없다. 지난달 금융당국이 발표한 내용과 우리보다 먼저 전철을 밟은 나라와 비교해 가늠할 수밖에 없다.

◇시중은행과 어떻게 다른가

인터넷전문은행 최대 강점은 가격 경쟁력이다. 고객이 방문하는 영업점포나 창구인력을 별도로 갖추지 않아도 된다. 관련 비용을 대거 줄일 수 있다. 영업점 부동산 비용, ATM, 고객 응대 판매관리비 등이 감축 대상이다. 그만큼 비용을 줄이는 대신 고객에게 시중은행보다 높은 금리를 주면서도 대출 금리는 낮출 수 있다.

일례로 일본 인터넷전문은행 SBI 넷 뱅크 정기예금 금리는 0.2%다. 기존 은행 평균 0.07% 대비 2.8배다. 자행과 타행 이체 수수료도 시중 은행의 2분의 1 수준이다.

빅데이터를 활용한 저신용자 대상 대출도 인터넷전문은행이 만들어낸 시장이다. 대표적인 것이 중국 텐센트가 만든 ‘위 뱅크(We Bank)’다. 위챗과 페이시스템으로 가입자 빅데이터를 확보하고 대출시장에 활용했다. 2012년 출시한 화물차운전기사 대상 소셜네트워크서비스(SNS) 화처방이나 위챗을 토대로 화물운전사나 음식점을 평가하고 대출을 한다.

알리바바는 타오바오와 알리바바 등 전자상거래 이용 중소기업을 대상으로 알리스몰대출을 제공한다. 최대 대출액은 100만위안(1억8000만원) 정도다. 누적 대출은 4000억위안에 이른다. 중국 대형 은행보다도 손실률이 획기적으로 낮다. 알리바바는 올해 인터넷 은행 설립도 추진한다. 중소상공인으로선 낮은 금리로 대출을 이용하고 알리바바는 기존 고객을 은행고객으로 만드는 구조다.

◇나라별로 다른 탄생 배경

미국은 인터넷전문은행을 1990년대 중반에 도입했다. 금융 전업주의 완화가 물꼬를 텄다. 1995년 10월 SFNB 설립을 시작으로 한때 30개에 달하는 전문은행이 설립됐다. 우리나라와 달리 미국은 자금 인출·이체·금융거래 수수료가 높다. 예금 계좌에 대해 높은 수수료를 받는 환경이 인터넷은행 탄생 배경이다. 미국에선 자동차 회사 GM이 자동차 대출, 리스, 카드로 특화하고 보험그룹 계열인 프린스펄 뱅크는 보험 고객을 연계한 퇴직연금 건강 저축계좌를 만든 식이다. 카드사가 모기업인 디스커버리 뱅크는 아메리칸익스프레스 뱅크와 신용 대출을 취급한다.

일본 인터넷 전문은행은 2000년 시작됐다. 산업자본의 은행업 진출을 허용하며 금융산업 위기를 넘으려는 조치였다. 산업자본도 은행 지분을 20% 이상도 보유할 수 있다. 소니뱅크, 라쿠텐뱅크, 통신사 KDDI의 재팬 넷 뱅크 등이 당시 시작됐다. 인터넷전문은행은 출범 이후 빠르게 컸다. 출범 4년 만에 모두 흑자전환했다. 또 예금과 대출 규모는 2013년 기준 각각 9조4000억엔과 2조8000억엔 규모로 성장했다. 전체 상업은행 1.4%와 0.5% 수준이다. 예대 마진 외에도 채권 등 다양한 금융상품을 활용한 덕택이다.

유럽은 EU 경제 통합으로 인터넷을 활용해 지역적 한계를 극복하기 위해 인터넷 전문은행을 시작했다. ING와 푸르덴셜 등 대형 보험사가 중심이 됐다. 푸르덴셜은 ‘에그 뱅크’, ING는 ING 다이렉트란 이름으로 만기 보험금 등을 인터넷 은행에 예치시키며 성장중이다. 재차 복합 금융상품 판매로 지속적인 수익창출을 노리는 방식이다. 아울러 중국은 IT기업을 중심으로 가입 고객 빅데이터를 기반으로 신용대출로 규모를 키우고 있다.

◇한국형 모델은 어떤 모습일까

한국형 모델로 기대되는 분야는 중저리 신용대출이다. 특히 소매 가계와 중소상인 대상 신용대출이 유력하다. 시중 은행 참여가 어려운 영역이다. 통신사나 IT기업은 빅데이터를 활용해 손실 위험을 낮주는 것이 관건이다. 중국 텐센트의 ‘위뱅크(WeBnak)’, 알리바바의 ‘알리스몰대출’ 등 중국 IT기업 사업모델이 벤치 마킹 대상이다. 은행에서 대출을 거부하면 대출 이자율은 크게 뛴다. 은행이 4.9% 대출을 해주는 반면에 상호금융은 6.0% 신용카드는 15.5%, 캐피털은 21.6%, 저축은행은 25.9%, 대부업은 34.7%에 이른다. 갈수록 이용부담이 커진다. 특히 국내 대부 업계는 일본계 자본이 시장을 점유한 상황이다. 조달금리가 낮은 금융을 지렛대로 시장을 50% 넘게 잠식했다.

우리나라에서 중금리 대상자는 1250만명가량이다. 전체 금융 고객의 4분의 1 수준이다.

김재우 삼성증권 연구원은 “국내 인터넷전문은행은 오프라인 영업망 제한으로 모든 고객 대상 금융서비스를 제공하는 예대사업에는 한계가 있다”며 “중소상인 대상 중금리 대출 등 틈새에서 경쟁력 확보에 나설 것”이라고 전망했다. ICT 기업이 대거 참여하면서 빅데이터로 손실 위험을 줄일 여지가 커졌기 때문이다.]

김 연구원은 “미국, 유럽, 중국 등에서 활용한 모델을 적절히 활용하면 국내 중소 사업자를 키우고 이는 일자리 창출과 가계 신용 제고에도 도움이 될 수 있다”고 말했다.

이경민기자 kmlee@etnews.com