핀테크(Fintech) 시대를 맞아 금융권의 지형이 바뀌고 있다. 단순히 수신과 여신 업무를 넘어 인터넷전용은행 설립과 새로운 지불결제(간편결제) 플랫폼 등 IT를 융합한 ‘컨버전스’ 금융전쟁이 벌어지고 있다.

스마트금융 3.0 시대를 맞아 금융권도 지식재산에 기반을 둔 특허 경쟁력을 확보해야 한다는 목소리가 높다.

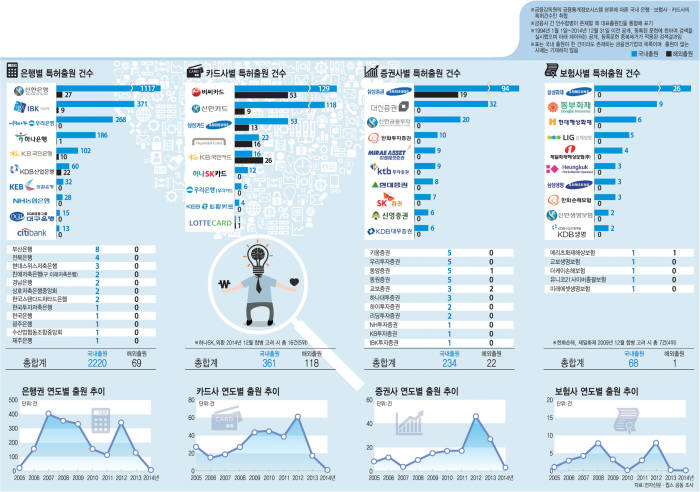

전자신문과 특허정보 검색 및 분석 전문기업 ‘윕스’는 국내 처음으로 금융권 특허 경쟁력을 조사했다. 은행, 카드, 증권, 보험 등 금융업권별 특허 경쟁력 수준은 어디까지 왔을까. 1994년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 21년간 특허 등록건수를 조사했다. 특허 출원이 없는 금융사는 배제했다.

◇은행권 특허경쟁력 신한은행 1위, 한국은행 1건 불과

21년간 시중 은행의 특허 출원 현황을 보면 신한은행이 국내출원 1117건·해외출원 27건으로 1위를 차지했다. 타 은행 대비 4~5배 많은 특허를 확보하고 있었다.

IBK기업은행이 국내 371건·해외 9건으로 뒤를 이었고 우리은행이 268건(국내)을 기록했다. 하나은행은 국내 186건·해외 0건, 국민은행은 국내 102건·해외 10건의 특허를 확보했다.

산업은행은 국내 60건·해외 22건, 외환은행 32건(국내), 농협은행 28건(국내), 대구은행 15건(국내), 씨티은행 13건(국내), 부산은행 8건(국내), 전북은행 4건(국내), 스탠다드차타드은행 2건(국내) 순이었다. 중앙은행인 한국은행이 21년간 등록한 특허출원 건수는 단 한 건에 불과해 체면을 구겼다.

신한은행과 국민은행, 산업은행을 제외한 모든 은행은 해외 특허가 한 자릿수를 기록하거나 아예 없었다.

저축은행 또한 평균 한두 건의 특허 출원에 머물렀다. 해외 특허는 단 한 건도 없었다. 현대스위스저축은행 3건, 친애저축은행 2건, 한국투자저축은행 1건 등이었다.

은행의 출원연도별 특허출원 현황을 보면 2005년 25건에 머물렀지만 2007년 402건으로 큰 폭 상승했다. 2010년 들어 특허 출원 건수는 급락했다. 2010년 154건, 2011년 113건, 2012년 347건, 2013년 132건을 기록했다. 정보 유출 등 보안 사고가 많았던 2014년 은행권 전체 특허출원은 9건에 불과했다.

은행이 보유한 특허 대부분은 관리나 상업용, 감독용 특허였다. 핀테크 기반 IT 경쟁력을 확보할 수 있는 기술 특허는 상대적으로 적었다. △전기에 의한 디지털 데이터 처리 특허 100건 △무선통신네트워크 16건 △데이터인식 15건 △영상통신 11건 정도다.

시중 은행이 21년간 출원한 특허(합계)는 국내 2220건·해외 69건이다.

◇신용카드 특허 경쟁력 1위는 ‘비씨’…꼴찌는 ‘롯데’

카드업계에서 특허 경쟁력 1위는 비씨카드가 차지했다. 21년간 특허 출원건수는 국내 129건·해외 53건을 기록했다. 모바일카드 등 프로세싱 관련 사업이 영향을 미친 것으로 보인다.

신한카드가 국내 118건·해외 9건으로 2위, 삼성카드 국내 53건·해외 13건으로 3위를 차지했다. 현대카드는 22건(국내)·16건(해외), KB국민카드 16건(국내)·26건(해외), 하나SK카드(현 하나카드) 12건(국내)으로 뒤를 이었다. 우리카드는 6건(국내), 외환카드는 4건의 특허를 출원했고 롯데카드는 국내 1건·해외 1건으로 최하위를 기록했다.

21년간 카드사가 출원한 특허는 국내 361건, 해외 118건이었다.

◇증권사 특허 경쟁력 1위는 삼성증권, NH투자증권 최하위 ‘수모’

증권사는 은행, 카드업권보다 특허 경쟁력 지수에서 열세를 기록했다. 업권 불황과 내수 기반 ‘출혈 경쟁’이 가속화되면서 특허 관련 투자도 실종됐다는 평가다.

증권부문 특허경쟁력 지수 1위는 삼성증권이 차지했다. 국내 94건·해외 19건을 기록했다. 이어 대신증권 32건(국내), 신한금융투자증권 20건(국내), 한화투자증권 10건(국내), 미래에셋증권 9건(국내), 케이티비투자증권 9건(국내)순이었다. 해외 특허는 삼성증권과 동양증권, 교보증권 외에는 전무했다. 현대증권은 8건, SK증권 7건, 신영증권 6건, 대우증권 6건, 키움증권 5건, 우리투자증권 5건, 동양증권 5건(국내)·1건(해외), 교보증권 3건(국내)·2건(해외), 하나대투증권 3건, 리딩투자증권 2건, NH투자증권 1건, 케이비투자증권 1건, IBK투자증권 1건을 기록했다.

타 금융 대비 수적 우위에도 불구하고 21년간 증권업에서 확보한 특허는 234건(국내), 22건(해외)에 불과했다.

◇특허 경쟁력 업권 중 꼴찌, 보험사는 ‘무덤’

보험사의 특허 경쟁력 지수는 은행, 카드, 증권사 대비 최약체로 꼽혔다. 특히 해외출원 건수는 21년간 통틀어 단 한 건에 불과할 정도로 내수에 기반을 둔 ‘자급자족’식 사업을 해오고 있다. 스마트금융, 핀테크 시대에 걸맞은 경쟁력은 전무하다는 지적이다.

1위는 삼성화재로 26건(국내)을 기록했다. 동부화재가 9건, 현대해상 6건, LIG손해보험 5건, 흥국화재 3건, 삼성생명 3건, 한화손보 3건, 신한생명 2건, KDB생명 2건, 메리츠화재 1건(국내)·1건(해외), 교보생명 1건, 더케이손보 1건, 유니코21사이버총괄보험 1건, 미래에셋 1건을 기록했다. 한화손보는 제일화재 합병을 고려하면 7건으로 보험사 중 4위를 기록했다.

◇핀테크(Fintech) 융합, 자체 경쟁력 확보로 ‘특허 100년 대계’ 세워야

자금을 빌려주고 받는 데만 익숙한 금융 생태계는 이제 핀테크라는 새로운 소용돌이 앞에 직면했다. 특허 경쟁력 확보를 귀찮은 투자로 보는 단편적인 관행을 이제 내려놓고 특허 관련 전담 부서와 인력, 자금을 투입해 특허 확보와 소송 등에 대비한 포트폴리오 확보가 이뤄져야 한다는 지적이다. 특히 IT융합이라는 스마트금융 생태계 변화는 다양한 사업자와의 특허 충돌과 종속 우려를 제기한다.

애플과 알리바바 등 핀테크 선두기업으로 상징되는 해외 공룡기업은 금융 시장 진출을 위해 이미 해외에서 ICT 기반 특허를 선점한 것으로 알려졌다.

금융사 대상의 특허전쟁은 이미 지난해 시작됐다.

미국의 ‘특허괴물’(NPE·특허관리전문회사) 인텔렉추얼벤처스(IV)는 총 11건의 특허권에 기반을 두고 뱅크오브아메리카(BoA), JP모건체이스, 캐피털원 등 미국 내 13개 금융기관을 대상으로 총 15건의 특허소송을 제기한 바 있다. 부품소재와 디스플레이, SW 등 IT 기반 기업과 제조사를 공격하던 관행이 이제 금융시장으로 향하고 있음을 방증한다.

해외 은행이나 NPE는 관계사나 계열사, 페이퍼컴퍼니 등 다른 이름으로 국내에 유사특허를 확보할 가능성이 있어 금융사의 특허 대비도 필요한 시점이다.

무한 복제를 반복하고 있는 금융사 상품 출시 관행도 이제 바뀌어야 한다. 물론 금융 규제로 인한 특허 경쟁력 확보가 쉽지는 않다. 신금융기법과 상품 도입 시에 위험을 관리할 수 있는 능력을 은행 스스로가 증명해야 하기 때문에 특허 확보까지 신경 쓰기가 힘들다는 설명이다.

특허 전문가는 “우회 특허나 배타적 사용권을 인정해주는 특허 제도 개선과 해외 특허 괴물 소송에 대비할 선제적 대응이 필요하다”고 지적했다.

길재식기자 osolgil@etnews.com