지난달 18일 오전 1시 39분. 한국항공우주연구원 다목적실용위성 3호사업단(단장 최해진) 연구원들의 눈이 일제히 초대형 모니터에 쏠렸다. 정적마저 감돌았다. 조용하던 모니터에 알 수 없는 숫자들이 쉴 새 없이 넘어가자, 곧바로 환호성이 터졌다. 일본 다네가시마 우주센터에서 H2A로켓에 실려 지구상공 676㎞에 올라간 다목적실용위성(아리랑) 3호가 첫 데이터를 보내온 순간이었다. 최해진 사업단장은 “1999년 처음 쏜 아리랑 1호 때는 위성 신호를 놓쳐 난리가 났었다”며 “아리랑 3호는 첫 신호를 보낸 남극 트롤 지상국과 두 번째 신호를 보낸 노르웨이 스발바드 지상국, 그리고 3번째인 항우연 지상국과 모두 손쉽게 교신에 성공했다”고 설명했다.

13년 전에 비해 위성 제작 경험과 노하우가 엄청나게 쌓여 있다는 얘기였다. 지상국 안테나와 0.1도 오차 범위만 벗어나도 통신이 어려워진다. 0.1도는 지구상공 676㎞에서는 대략 67㎞정도 되는 거리다. 음속의 22배가 넘는 초속 7.6㎞로 돌기 때문에 깜빡하면 위성을 놓칠 수 있다.

김규선 체계팀장은 “1200억 원이 들어간 아리랑 3호 제작에서 가장 힘들었던 부분은 탑재체로 올라가는 카메라였다. 모든 부품을 국내서 조달할 수 없기에, 일부는 외국서 사가지고 왔다. 조립도 쉬운 건 아니었다”며 제작 과정 곳곳에 난관이 숨어 있었음을 토로했다.

실제 카메라에 들어가는 특수 반사경이 5개인데 발사체가 흔들릴 것에 대비한 테스트에서 번번이 오류가 발생했다. 반사경 2개를 뜯어 재조립했다. 재조립 과정만 2개월이 소요됐다. 용상순 탐재체 팀장은 “손을 떠는 수전증이 카메라에도 나타난다. 미세진동도 없어야하고, 빛이 없어야 해상도를 제대로 읽을 수 있다”며 “남들 다 퇴근하고 늦은 밤 작업한 날이 부지기수였다”고 당시의 어려움을 드러냈다. 탑재체 카메라 렌즈의 정밀도는 ㎜단위도 아니고, 50㎛수준이다.

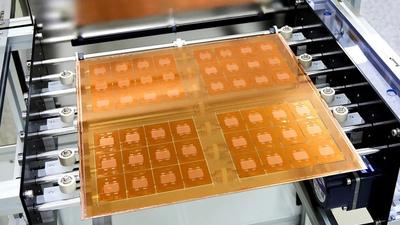

연구진은 나로호의 두 번에 걸친 실패 때문인지, 일본 발사체 기술에 대해 `철저하고 치밀한 업무`를 배울 점으로 꼬집었다. 지난 5월 아리랑 3호 발사에서 일본 측이 전선연결 잭 부분에 먼지 하나 발견됐다고 재점검하는 모습을 보면서 `참 부러웠다`고 말했다. 위성 제작 클린룸은 1f³당 5㎛크기의 먼지 1000개가 넘어선 안 된다.

잘못 될 것에 대비해 보험도 들었다. 발사체는 2000만달러, 위성은 무려 1억달러짜리였다. 정책적인 문제도 제기했다. 우주기술 개발을 국산화하고 민간에 맡기기 위해서는 풀어야 할 숙제가 있다는 지적이다. 위성을 자주 쏴야 하는데, 3년이나 5년에 1개 정도 올려서는 기업이 수지타산을 맞출 수 없다는 것이다. 우주산업 자체가 전형적인 공급자 중심 구조이기에 정부가 나서 우주산업 전반에 관한 시스템을 점검하고, 새로 구축해야 할 때가 됐다고 지적했다.

최 단장은 “위성 상태를 점검하며 영상 검·보정을 진행 중이다. 3개월 내 영상을 볼 수 있도록 드라이브를 걸고 있다“며 ”일이 마무리되면 연구진은 아리랑 3A나 정지궤도 복합위성, 차세대 아리랑 6호와 7호 개발 프로젝트 등으로 분산 배치될 것“이라고 덧붙였다.

대전=박희범기자 hbpark@etnews.com