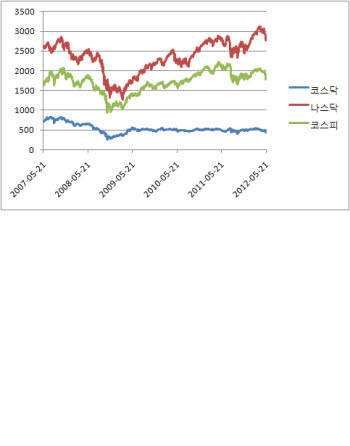

관련 통계자료 다운로드 최근 5년간 한·미 증시 변화 비교

관련 통계자료 다운로드 최근 5년간 한·미 증시 변화 비교 코스피와 코스닥지수 간 격차가 갈수록 벌어지고 있다. 그리스 사태로 인한 주가 급락에 양 지수가 동반 하락했지만 최근 회복장에선 격차가 생겼다. 코스닥 시장이 악재에는 쉽게 반응하면서도 호재에는 탄력을 못 받는다. 마치 물먹은 스폰지 같다. 문제는 글로벌 금융위기 이후 이러한 현상이 더 고착화됐다는 점이다.

22일 증시에서 코스피와 코스닥지수는 이틀 연속 동반 상승했다. 하지만 시장 급락 시점과 비교하면 상승폭에선 차이가 났다. 지난 18일 그리스가 유로존을 탈퇴할 것이란 우려로 코스피와 코스닥지수는 각각 3.40%, 4.15% 하락했다. 하락폭도 코스닥이 더 컸지만 이후 회복에 있어서도 이틀간 코스피는 하락폭을 대부분 만회했으나 코스닥은 여전히 틈을 남겼다.

양극화는 최근 일어난 상황은 아니다. 지난 2008년 금융위기 이후 이러한 현상이 두드러지고 있다. 2007년 10월 코스피지수가 2000선을 뚫었을 당시 코스닥지수는 800선을 회복했다.

하지만 이후 상황은 달라졌다. 2008년 서브프라임사태와 리먼 파산을 겪으면서 코스피와 코스닥은 948.69와 273.06을 경험했다. 2007년 고점 대비 코스피는 반토막, 코스닥은 3분의 1 토막이 났다.

이후 2년여만인 2010년 말 코스피는 다시 2000선을 회복했다. 하지만 코스닥은 3분의 2 수준인 500선을 회복하는 데 그쳤다. 이후 위기 때마다 코스닥은 하락장에선 낙폭을 키우면서도 상승장에서 힘을 발휘하지 못했다.

미국 기술주 시장인 나스닥과 비교하면 심각성은 더해진다. 10년간 나스닥 시장 가치가 배가 오르는 동안 코스닥은 오히려 후퇴했다. 나스닥은 지난 10년간 기술주 시장으로서 성장세를 이어간 반면에 코스닥은 주가부진과 투자자 외면이란 악순환에 갇혀 있는 셈이다.

김정환 대우증권 연구원은 “코스피에 삼성전자, 현대차, LG화학 등이 있고 나스닥에도 애플, 마이크로소프트 등 주도주가 있는 반면에 코스닥에는 시장을 주도하는 대장주가 없어 외국인과 기관 등 투자자가 외면하고 있다”고 지적했다. 최근에는 큰 손에 해당하는 개인들도 이탈하면서 주가 탄력성이 더욱 떨어지고 있다고 지적했다.

신뢰성이 낮은 것도 코스닥 시장이 제자리를 맴도는 원인으로 꼽혔다.

김 연구원은 “코스닥 시장은 여전히 확인되지 않은 루머가 시장 전체를 혼란에 빠뜨리는 등 신뢰성이 떨어지고 있다”며 “투자자 형성을 위해 우량기업 유치는 물론이고 재무적으로 감독기능을 강화하는 것도 방법이 될 수 있다”고 제시했다.

2010년 이후 상장폐지 실질 심사제를 통해 부실기업을 솎아내고 있지만 불공정거래, 불성실공시 등이 여전히 빈번하게 발생하고 있다. 투자자 자정도 필요한 실정이다.

강원철 자본시장연구원 연구원은 “코스닥시장의 불공정거래 비율이 2007년 74.9%에서 2009년 60.9%로 감소했지만 2010년 이후 73%를 다시 넘어섰다”며 시장 감독 기능 강화 필요성을 언급했다.

이경민기자 kmlee@etnews.com