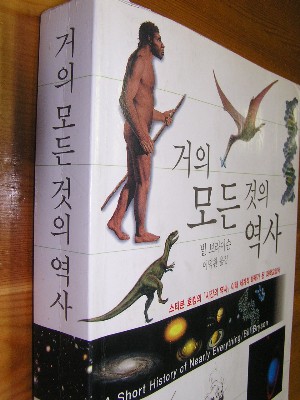

◇거의 모든 것의 역사

빌 브라이슨 지음. 이덕환 옮김. 까치 펴냄.

“태양계? 수금지화목토천해명!”

누군가 내게 태양계에 관해 물으면, 툭 튀어나온 대답이 늘 그랬다. 항성(태양)을 중심에 둔 행성의 공전·자전, 태양 빛을 받는 행성과 위성 간 그림자가 빚는 현상 등 여러 이야기가 대답에 내재됐으되 기계적으로 ‘학창시절에 외웠던 것’을 꺼냈다.

과학 선생님께서 외우기 쉬운 방법이라며 ‘수금지화목토천해명’을 직접 제시했던 것으로 기억한다. “시험에도 나올 거다”는 각인 작업과 함께였다. 명왕성이 행성 자격을 잃었으니 지금은 ‘수금지화목토천해’겠다.

뇌리에 ‘그림 한 장’이 떠오른다. 태양을 중심에 둔 채 태양으로부터 떨어진 거리 순서대로 행성을 늘어놓은 그림이다.

‘그 그림은 속임수’다(37쪽). 종이 한 장에 모든 것(태양계)을 그리기 위한 어쩔 수 없는 속임수!

충격이었다. “실제로 상대적인 크기까지 고려해서 태양계를 그림으로 나타낼 수 있는 방법은 없다”는 저자의 서술이 부른 충격이라기보다 늘 ‘수금지화목토천해명’을 되뇐 나의 입버릇에 깜짝 놀랐다. 타성, 오랫동안 새로움을 꾀하지 않아 나태하게 굳어진 습성에 놀란 거다.

2004년 8월(초판 1쇄 발행은 2003년 11월 30일) 처음 놀랐을 때는 ‘그렇게 배웠기 때문’이라고 마음을 다독거리려 했다. 그러나 과학은…, 상식은…, 차가웠다.

“교과서에 여러 쪽을 펼칠 수 있는 면을 만들거나, 폭이 넓은 포스터용 종이를 사용하더라도 (태양계를 종이 한 장에 담는 것은) 도저히 불가능한” 것이다. 상대적 크기를 고려해 제대로 태양계를 설명하려면, 지구를 ‘팥알’ 정도로 나타냈을 때 목성은 약 300미터 떨어진 곳에 ‘팥알보다 11배 정도 큰’ 과일을 놓아야 한다. 지난 2006년 왜소 행성(dwarf planet)으로 분류돼 ‘134340 플루토’라는 새 이름을 얻은 옛 명왕성은 2.4km 곳의 ‘세균’ 정도여서 ‘점(·)’으로 표시할 수조차 없다(38쪽).

쪽을 넘길수록 ‘존재, 그 무엇’은 너무 무거워 가슴 깊숙이 가라앉았다. 지구가 태양에서 1% 더 멀었거나 5% 더 가까웠다면 생물이 살지 못했을 것이라는 1978년 천체물리학자 마이클 하트의 계산(263쪽), 아무리 조금만 섭취해도 죽음에 이른다는 플루토늄(269쪽), 지구 역사를 24시간으로 나눠 자정을 1분 17초 남겨뒀을 때 나타난 인간(354쪽) 등이다. 가장 무겁기로는 “당신의 몸속에 있는 원자들은 모두 몸속에 들어가기 전에 이미 몇 개의 별을 거쳐서 왔을 것이고, 수백만에 이르는 생물들의 일부였을 것이 거의 분명하다(148쪽)”는 것. 저자가 말했듯 “그러니까 수명이 상대적으로 짧은 우리는 모두 윤회하고 있는 셈”이다. “우리가 죽고 나면, 우리 몸속에 있던 원자들은 모두 흩어져서 다른 곳에서 새로운 목적으로 사용”될 것이다.

‘거의 모든 것의 역사’ 여러 쪽을 마음에 새기며 ‘애면글면 살지 말자’고 다짐했으되 늘 쉽지 않았다.

이은용기자 eylee@etnews.co.kr