『승진만이 좋은 일입니까? 입사 일년 만에 무슨 승진입니까. 차장이 나갔으니 내가 차장 자리라도 얻은 줄 아세요? 그게 아닙니다.』

그녀는 그럼 뭐냐는 듯이 나를 바라봤지만 나는 더 이상 설명하고 싶지 않아 돌아섰다. 이제는 음탕하기까지 한 그녀의 눈빛이 싫었다. 그녀를 볼 때마다 이상한 느낌이 든 것은 어떤 소문 때문이었다. 사실인지 루머인지는 모르겠지만, 사장실에서 야릇한 일이 벌어지고 있는 현장을 목격했다는 어느 영업부 직원의 말이 소문으로 퍼졌는데 모든 직원이 알고 있는 그 사실을 사장과 비서 김양희만 모르고 있었다.

회사에서는 세 명의 기술자들을 다시 뽑았다. 그들은 전자공학을 전공한 대학 출신 엔지니어들이었는데 내가 연구하기로 했던 텔렉스 분야가 아닌 일반 컴퓨터 조립 분야에 배치했다. 나는 연구실 한쪽을 칸막이로 막아서 전용 연구방을 설치했고 내 요청에 의해서 미국과 일본에서 개발한 각종 소프트웨어와 하드웨어들을 구입했다. 연구실은 비좁았지만 한쪽에 야전 침대를 놓고 더러는 그곳에서 밤을 새우다가 잠들기가 일쑤였다.

이제 응달진 곳에서도 눈이 녹고 가로수에 잎이 파랗게 돋기 시작했다. 통신분야를 책임지고 연구하던 양창성은 그가 맡았던 일을 내가 대신 차지하자 다른 회사로 떠났다. 내가 들어올 때 있었던 기술실 직원 중에 남아 있는 사람은 허 실장 혼자였고 모두 바뀐 것이다. 그렇게 이직이 변화무쌍한 것은 이해되지 않았다. 그만큼 컴퓨터산업은 예측을 불허하는 다양한 변화를 가져다 줬다.

80년대로 들어서면서 컴퓨터산업은 활기를 띠었지만 내가 독자적으로 통신제어장치를 연구하던 79년 봄에는 기로에 서 있었다. 이를테면 대기업들이 컴퓨터산업에 손을 대야 할지 아니면 외면해야 할지 판단이 서지 않는 시기였다. 효과면에서 보면 반드시 손을 대야 하는 사업이지만 워낙 소비자층이 국한돼 있어 채산성이 없었던 것이다.

그러나 미국과 일본, 그리고 개발도상국인 대만에서조차 컴퓨터는 대중화되면서 그 산업성은 높아지고 있었다. 내가 읽는 미국 서적 가운데는 월간지도 포함돼 있었고 그 또한 수십종이 나오고 있었지만, 계속 읽었던 것은 「컴퓨터 월드」와 「컴퓨터 매거진」이었다. 일본에서도 컴퓨터 잡지가 나왔다. 그 잡지들을 보면서 나 역시 언젠가 컴퓨터 잡지를 만들고 싶다는 생각을 했다. 그때 한국에서 나오는 컴퓨터 전문잡지는 하나도 없었던 것이다. 컴퓨터 자체가 많이 팔리지 않는데 잡지를 했다가는 망할 것이기 때문에 손을 대지 못했던 것이다.

오피니언 많이 본 뉴스

-

1

모토로라 중저가폰 또 나온다…올해만 4종 출시

-

2

단독개인사업자 'CEO보험' 가입 못한다…생보사, 줄줄이 판매중지

-

3

역대급 흡입력 가진 블랙홀 발견됐다... “이론한계보다 40배 빨라”

-

4

LG유플러스, 홍범식 CEO 선임

-

5

내년 '생성형 AI 검색' 시대 열린다…네이버 'AI 브리핑' 포문

-

6

5년 전 업비트서 580억 암호화폐 탈취…경찰 “북한 해킹조직 소행”

-

7

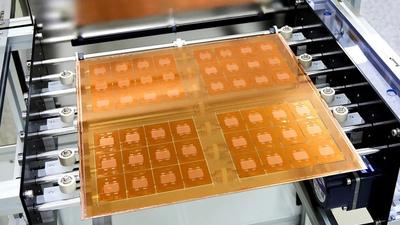

반도체 장비 매출 1위 두고 ASML vs 어플라이드 격돌

-

8

페루 700년 전 어린이 76명 매장… “밭 비옥하게 하려고”

-

9

127큐비트 IBM 양자컴퓨터, 연세대서 국내 첫 가동

-

10

'슈퍼컴퓨터 톱500' 한국 보유수 기준 8위, 성능 10위

브랜드 뉴스룸

×

![]()