「마요네즈」는 정직한 영화다. 카메라의 움직임이나 시나리오도 영화가 보여줄 수 있는 허구나 현란함에 의지하기보다는 인물을 집약시켜 엄마와 딸이라는 모녀간의 갈등을 심화시키고 극대화시키는 데 초점을 맞춘다. 따라서 영화는 두 인물의 연기력에 상당부분을 의지하고 있다. 연극무대에서 호응을 받은 탓인지 원작자가 시나리오 작업을 한 이 영화는 후반부로 갈수록 영화적이라기보다는 오히려 연극적인 느낌을 더 많이 갖게 한다.

영화는 두 아이를 가진 딸이 과거 엄마에게서 선물받았던 빨간색 스카프를 발견하면서 엄마에 대해 회상하는 것으로 시작한다.

가정을 가지고 자기 일을 하는 어른스런 딸과 남편이 죽은 후 자식의 성공을 행복이라 믿으며 살아가는 엄마. 불행하게도 엄마에겐 혼자 남은 자신을 돌봐줄 아들이 없다. 세 딸은 제각기 자기 삶을 꾸려가느라 바쁘고 엄마는 자신의 병과 시골집에 바퀴벌레가 득실거린다는 것을 핑계삼아 큰딸의 집으로 쳐들어온다. 그리고 딸은 사사건건 아이처럼 투정을 부리며 심술맞거나 생뚱한 표정을 짓곤하는 엄마에게서 자신을 속박하는 구속을 느낀다. 원고를 쓰느라 정신없는 딸을 보며 『저녁을 차려달라』 『아이를 보살펴라』 『나는 아픈 사람이다』 등등 엄마의 푸념은 끝이 없다. 딸 역시 그런 엄마의 모습에 이미 이골이 난 상태다. 물약을 생명수처럼 마셔대며 가방에는 항상 하나가득 약병들을 신주단지처럼 들고 다니는 엄마. 그녀는 보험왕인 여자의 수기를 대필하는 딸을 보며 큰 자랑거리라도 된다는 듯이 떠벌리고 딸에게 밍크 코트를 사달라고 조르기도 한다.

딸과 엄마의 갈등은 점차 심화되고 엄마가 마요네즈를 머리에 바르는 것을 계기로 드디어 딸의 분노가 폭발한다. 아버지가 병이 들어 죽어갈 때도 아버지가 싼 똥을 치우기 위해 방안에 들어선 엄마는 마요네즈를 머리에 바르고 있었다. 딸은 엄마에게 『그때 엄마의 머리에서 마요네즈 냄새를 맡는 순간 엄마를 버렸다』고 얘기한다.

「마요네즈」는 엄마역을 맡은 김혜자의 영화다. 「만추」 이후 20여년만에 스크린을 다시 찾은 그녀는 현란한 부산 사투리로 수다를 토해낸다. 교양이라는 상식의 선을 넘나드는 그녀의 수다는 관객들에게 때로는 애증이 교차되기도 하던 엄마라는 의미와 사랑을 추억하게 만든다. 딸역을 맡은 최진실의 연기도 알맞게 조화를 이룬다.

그러나 집안이라는 닫힌 공간과 주변인물들이 철저히 배제된 딸과 엄마의 관계는 사실 좀 답답하다. 결국 딸은 엄마를 이해하지 못하고 엄마도 딸을 이해하지 못한 채 죽는다. 엄마가 떠난 딸의 일상은 다시 평온을 되찾고 그녀는 죽은 엄마가 남겨준 스카프를 보며 자신을 되돌아본다.

문학동네 신인작가상을 수상했던 전혜성의 원작을 영화화한 작품. 곁가지를 배제하고 소재를 집요하게 탐구한 감독의 의지는 높이 살 만하지만 그것이 대중들의 감성에 얼마나 호소할 수 있을지는 의문이다.

<엄용주 자유기고가>

많이 본 뉴스

-

1

모토로라 중저가폰 또 나온다…올해만 4종 출시

-

2

단독개인사업자 'CEO보험' 가입 못한다…생보사, 줄줄이 판매중지

-

3

역대급 흡입력 가진 블랙홀 발견됐다... “이론한계보다 40배 빨라”

-

4

LG유플러스, 홍범식 CEO 선임

-

5

내년 '생성형 AI 검색' 시대 열린다…네이버 'AI 브리핑' 포문

-

6

5년 전 업비트서 580억 암호화폐 탈취…경찰 “북한 해킹조직 소행”

-

7

LG전자, 대대적 사업본부 재편…B2B 가시성과 확보 '드라이브'

-

8

국내 SW산업 44조원으로 성장했지만…해외진출 기업은 3%

-

9

반도체 장비 매출 1위 두고 ASML vs 어플라이드 격돌

-

10

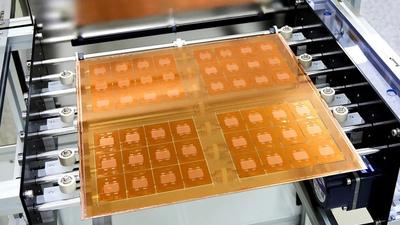

앱솔릭스, 美 상무부서 1억달러 보조금 받는다

브랜드 뉴스룸

×

![]()