기자 두 명으로 지난 1월 출범한 한 인터넷 매체는 새삼 페이스북 위력을 실감했다. 출범한 지 한 달여 만에 만명이 넘는 누적 독자를 확보했다. 이 회사 대표는 “블로그에서 누적 1만명을 달성하려면 6~7개월이 걸렸다”며 “이에 비하면 놀랍게 빠른 안착”이라고 설명했다. 페이스북에 기사를 올리면 사람들이 ‘좋아요’를 누르고 기사가 스마트폰을 통해 빠르게 퍼진 것이 독자 유입으로 연결됐다.

지인끼리 연결해 주는 소셜네트워크서비스(SNS)로 2004년 출범한 페이스북이 신문과 방송 등 우리나라 미디어 산업에까지 영향력을 키우고 있다. 새로운 인터넷 매체나 앱은 사용자 유입 창구로 많게는 90%가 페이스북일 만큼 파워가 막강하다. 페이스북 힘은 단지 신생 매체나 앱에만 미치는 것은 아니다. 전통적 종이 매체와 방송 역시 페이스북 영향력에 공감했다.

한 신문사 관계자는 “최근 종이 신문도 페이스북이나 트위터 등 모바일 SNS를 거쳐 유입되는 온라인 독자가 10~20% 안팎”이라며 “이는 6개월전 보다 두 배가량 늘어난 것”이라고 설명했다.

페이스북이 강한 영향력을 발휘하는 데는 모바일 환경이 한 몫했다. 현대인의 시야에서 벗어나지 않는 모바일이 소통의 중심 역할을 하면서 뉴스산업까지 힘을 뻗쳤다. 실제 세계 페이스북 가입자 13억9000만명 가운데 11억9000만명이 모바일로 접속할 만큼 페이스북은 완벽하게 모바일에 최적화한 SNS로 자리매김했다.

우리나라에서도 4분기 기준 페이스북 모바일 월활동사용자(MAU)는 1300만명에 이른다. 인터넷을 포함한 전체 MAU 93%다. 페이스북 이용자 10명 중 9명이 모바일로 활동한 셈이다.

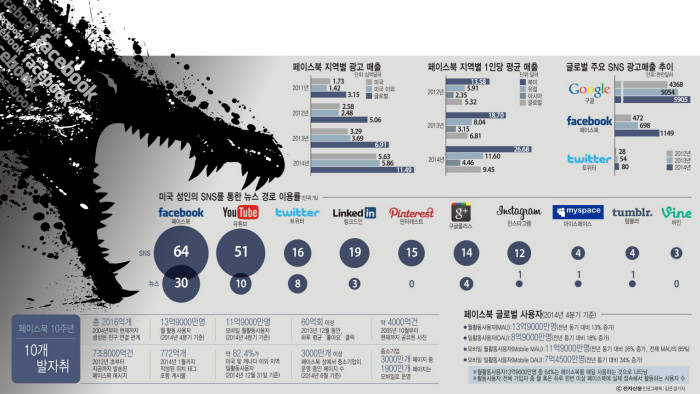

◇美 성인 10명 중 3명, 페이스북으로 뉴스 접해

미국에서 페이스북 뉴스 유통 영향력은 더욱 강력하다.

미국 퓨리서치 집계에 따르면 미국 성인 64%가 페이스북을 이용한다. 또 이 가운데 절반이 페이스북을 통해 뉴스를 접한다. 미국 성인 10명 중 3명이 페이스북을 통해 뉴스를 보는 꼴이다.

유튜브와 트위터가 뒤를 잇지만 영향력 면에서 상대가 되지 않는다. 유튜브는 미국인 두 명 중 한 명이 이용하는 사이트로 미국 성인 10%가 이곳에서 뉴스를 접한다. 트위터는 미국인 16%가 이용하고 이 가운데 절반인 8%가 뉴스를 접한다.

페이스북이 뉴스 유통 중심으로 떠오르면서 저커버그는 미디어와도 손을 잡았다.

뉴욕타임스가 페이스북 뉴스피드 페이지에 걸린 뉴스 콘텐츠를 원본문서가 있는 사이트로 연결하는 대신 해당 페이지 안에서 바로 볼 수 있게 한 것. 뉴욕타임스와 함께 버즈피드 내셔널지오그래픽 등이 함께 한다.

우리나라에서 네이버가 뉴스 서비스를 해당 페이지 안으로 끌어들였듯 페이스북 안에 뉴스를 직접 유통하겠다는 야심이다. 이처럼 페이스북이 뉴스 유통에 관심을 기울이는 것은 최대 수익원인 광고와 밀접한 관계가 있다. 뉴스 유통을 통해 광고수익원을 늘리려는 전략이다.

◇통합 플랫폼 꿈꾸는 페이스북

마크 저커버그가 페이스북 안으로 끌어들이는 것은 뉴스만이 아니다.

저커버그는 최근 미국 샌프란시스코에서 열린 F8 개발자회의에서 메신저 전략을 공개했다.

개발자가 페이스북과 연결된 메신저에서 사진이나 동영상을 볼 수 있는 앱을 만들고, 메신저 내에서 쇼핑과 비즈니스 사업을 하도록 지불결제를 접목할 예정이다.

문자, 사진, 동영상, 스티커 외에 노래 일부분을 친구에게 보낼 수 있는 기피, 집잽, 매지스토샷 같은 앱을 페이스북 메신저에서 이용할 수 있게 했다. 이날 공식적으로 출범한 메신저 플랫폼 파트너는 스포츠 채널 ESPN, 날씨 정보 ‘더 웨더 채널, 플립립 보이스 체인저, 밈스, 픽콜라지 지프 캠 등 40여개에 이른다.

사물인터넷 분야도 예외는 아니다. 페이스북은 개발자가 문 개폐장치, 화재 경보기, 웨어러블 손목밴드 등 사물 인터넷 기기를 만들 수 있는 개발 도구 ‘파스’를 공개했다. 페이스북 내에서 뉴스는 물론이고 유튜브가 장악한 동영상 감상이나 아마존이 장악한 쇼핑영역, 애플 같은 제조사가 노리는 사물인터넷 영역까지 페이스북 내에서 이뤄지도록 한 셈이다. 언제 어디서나 페이스북내에 머무르게 하는 전략이다.

업계 한 관계자는 “메신저를 기반으로 14억명 가입자를 페이스북 틀에 가두려는 야심찬 계획이 시작됐다”며 “국내 기업도 이 같은 페이스북 전략을 눈여겨봐야 한다”고 지적했다.

![[이슈분석]뉴스 흐름 바꾸고 SNS 강자 노려 `페이스북 경계령`](https://img.etnews.com/photonews/1504/671790_20150405183743_252_T0001_550.png)

이경민기자 kmlee@etnews.com