하드웨어상 문제가 없는데 전자기기가 갑자기 오작동을 일으키는 경우가 있다. ‘소프트 에러’라고 부르는 현상이다. 우주에서 날아온 중성자나 방사성 물질에서 방출하는 알파(α)선이 회로 내에 있는 전자를 공격해 데이터가 손실되는 현상이다. 우주선에서는 전자기기가 고장을 자주 일으키는 것도 이 때문이다.

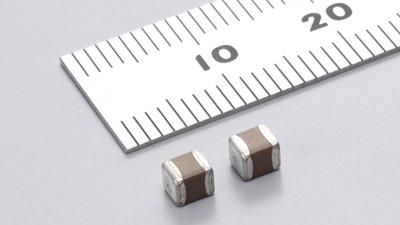

23일 업계에 따르면 반도체 회로가 미세화 되고 패키지 소재 역시 변하면서 α선 관리가 다시 과제로 떠오르고 있다. D램을 예로 들면 회로가 미세화 되고 패키지 크기가 작아지면서 한 개 반도체 내에 있는 전자수가 1만개에서 최근에는 1000개까지 줄어들었는데, 같은 양의 α선에 노출 됐을 때 소실되는 전자 비중이 늘어 오류 가능성도 더욱 높아지기 때문이다. 유회준 KAIST 교수는 “D램·S램 등에서 오작동 사례가 많이 보고 됐다”며 “전자 개수를 늘리거나 α입자(α파티클) 함유량을 관리하는 방법으로 해결해야 한다”고 말했다.

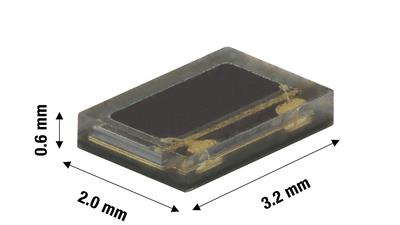

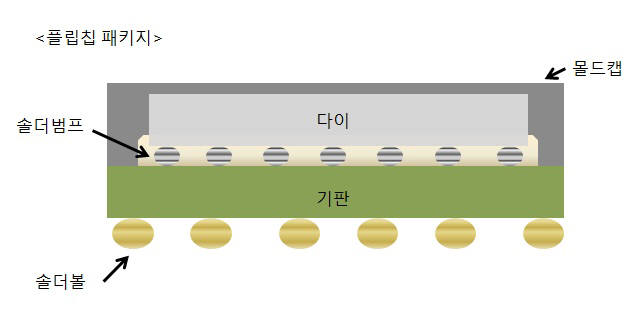

금실(골드와이어)를 사용하던 패키지 방식이 솔더볼(범프)을 쓰는 플립칩(FC)으로 전환하고 있다는 것도 α선 노출 가능성을 높인다. 솔더볼의 원재료가 납에서 주석·은(틴실버) 합금으로 대체된다는 점도 α선을 늘리는 요인이다. 주석이 광물 상태에서 우라늄·헬륨·플류토늄 등 방사성 물질과 혼재돼 있어 고순도 정제 과정을 거치더라도 α선을 방출하는 물질을 일부 함유하고 있기 때문이다.

이에 따라 고순도 정제 기술 등 원천 기술을 확보하지 못한 국내 업계의 설 자리가 줄어들 수 있다는 우려도 나온다. 특히 미국 IBM·인텔 등이 공동 연구를 통해 α선 측정 방법과 방사선 테스트, 소재 등을 발굴해 기술을 선점한데 이어 하니웰, 다우케미칼, 헤라우스 등이 α선을 줄인 솔더볼 소재를 속속 내놓으면서 플립칩 시장을 확대하고 있기 때문이다.

업계 관계자는 “원재료를 들여와 가공을 위주로 해 온 국내 업체들이 FC 패키지 소재에서는 밀려날 가능성도 있다”고 내다봤다.

오은지기자 onz@etnews.com