`킥스타터(Kickstarter)`로 대표되는 크라우드펀딩이 좋은 아이디어를 성장시키던 기존의 전통적 투자 방식을 대체할 수 있을까? 정답은 `준비되고 적합한 자에게만`이다.

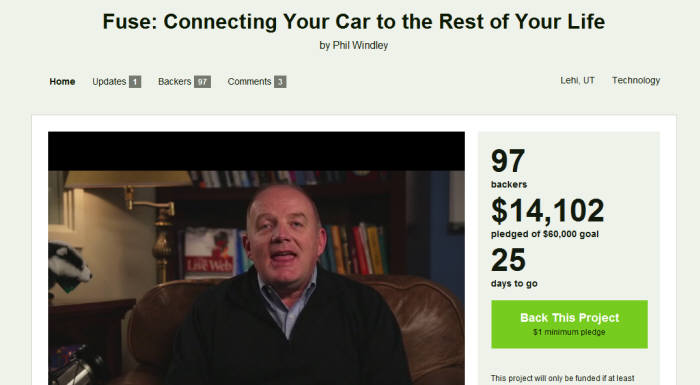

21일 포브스는 미국 벤처 업계에서 잔뼈가 굵은 전문가들의 최근 역작 `퓨즈(Fuse)` 프로젝트가 `킥스타터` 프로그램에 참여한 사례를 예로 들어 크라우드펀딩이 가지는 매력과 위험도를 분석했다.

퓨즈를 선보인 필 윈들리와 스태펀 풀링은 1999년도부터 창업해 여러 벤처를 육성해왔다. 퓨즈는 자동차를 위한 센서, 모바일 앱과 클라우드 기술을 결합해 운전자에게 경로와 에너지 효율적 운전법 등 각종 정보를 제공한다.

포브스가 `왜 경험이 쌓일 만큼 쌓인 두 노장 전문가가 기존 투자 방식 대신 킥스타터를 선택했냐`고 묻자 윈들리는 “가장 큰 이유는 아이디어의 가치를 평가 받는 매우 타당한 수단이기 때문”이라고 답했다. 적은 투자, 즉 동영상과 메시지로 사람들이 살만한 제품인지 아닌지를 테스트할 수 있다는 뜻이다. 윈들리는 “기존에 받았던 전형적인 방식과 비교하면 정말 미미한 수준의 투자”라고 비교했다. 그 대가로 시장 잠재성에 대한 중요한 정보를 받을 수 있다.

포브스가 인용한 소셜 미디어 전문 매체 소셜미디어투데이(Socialmedia today)에 따르면 킥스타터 프로그램은 지난 9월 기준 7억8600만달러(약 8346억5300만원)를 모아 크라우드펀딩의 가장 훌륭한 사례로 자리매김했다.

문제는 모두가 웃지 못한다는 사실이다. 포브스는 “아직 많은 창업가가 위험을 고려하지 않고 크라우드펀딩이 `모든 것의 해답`이라고 믿으며 뛰어들지만 프로젝트의 10%만이 투자를 받는다”고 전했다. 56%는 아예 자신이 내걸었던 목표 달성에 실패해 투자를 받지 못했다.

크라우드펀딩을 받으려면 좋은 조건을 갖춰야 한다. 포브스는 “프로젝트에 참여하고자 하는 충분한 투자자와 기부자를 확보해야 한다”고 부연했다. 적극적인 홍보와 마케팅 활동이 병행돼야 한다는 설명이다.

무선 서비스 기업인 웨이브프론트의 린 블랜차드는 지식재산(IP) 측면에서 위험요소에 대비해야 한다고 강조했다. 블랜차드는 “인터넷에서 크라우드펀딩 프로젝트를 시작했다면 아이디어가 노출됐고 카피캣에게 IP가 도난당할 수 있다는 것을 염두에 둬야할 것”이라며 “만약 당신의 제품이 특이한 점이 있다면 크라우드펀딩이 적합하지 않다”고 조언했다. 정보의 공개량을 잘 조율해야 하며 잠재 유력 투자자들에게만 고급 정보를 공개해야 한다는 것이다. B2B 제품, 또 기술이 어렵고 복잡한 때에도 맞지 않을 수 있다고 경고했다.

유효정기자 hjyou@etnews.com