관련 통계자료 다운로드 한국과 미국 엔젤투자 비교

관련 통계자료 다운로드 한국과 미국 엔젤투자 비교 #토요일 오전 미국 캘리포니아 팔로알토 한 식당에 30대 초반 스탠포드대 졸업생 4명이 브런치를 먹기 위해 모였다. IT와 컨설팅업계에 종사하는 이들 공통 화두는 `스타트업`. 한 때 회사 동료로 창업한 지인이 최근 회사를 수백만달러에 매각했다는 얘기도 나왔다. 대화는 자연스럽게 엔젤(개인) 투자로 이어졌다. 각자 10만달러를 내고 외부에서 50만~100만달러를 끌어들여 투자하자는 것. 모임 한 참석자는 “이곳에서 창업해 수백만달러를 번 사례는 한 다리만 건너면 듣는다”고 소개했다.

미국 실리콘밸리에 벌어지는 일상 모습이다. 우리나라에서 `주식` `부동산` `정치` 이야기를 빼면 모임이 안되지만 이들은 `스타트업` `엔젤`을 이야기 머리에 세운다.

영향은 어떻게 나타날까.

뉴햄프셔대 벤처연구센터 집계에 따르면 지난 2010년 기준 미국 엔젤투자 규모는 무려 201억달러에 달했다. 당해 평균 원·달러 환율 1156원을 기준으로 계산하면 23조2356억원이다. 정부가 파악하고 있는 우리나라 엔젤투자 규모는 2010년에 326억원. 미국과 비교한 한국 엔젤투자 시장규모는 0.14%에 불과하다.

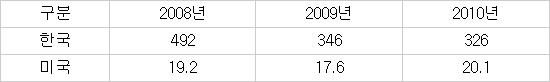

우리나라 엔젤투자 시장이 완전히 죽었기 때문이다. 벤처 버블(거품)이 한창이었던 2000년에는 5493억원에 달했다. 10분의 1로 줄었다. 미국 엔젤투자는 꾸준하다. 2008년 192억달러였으며 2009년 금융위기 여파에도 176억달러를 기록했다. 우리나라는 2008년 492억원, 2009년 346억원이었다. 미국의 1%도 안 된다.

미국에서 엔젤로 커가는 회사 수는 매년 5만~6만개에 달한다. 2010년에는 투자금을 받은 스타트업이 6만1900개였다. 엔젤 평균 투자규모인 32만달러(약 3억7000만원)를 종자돈으로 사업을 키운다. 그리고 가능성을 인정받으면 두 번째 단계로 벤처캐피털 자금을 받는다. 그 규모는 엔젤투자와 비교해 적게는 10배에서 많게는 100배를 넘는다.

다행히 최근 국내서도 엔젤투자가 살아난다. 벤처캐피털이 프리상장(IPO) 기업 위주로 투자하자 정부가 나서서 초기 스타트업 투자시장을 만들기 위해 애쓰고 있다. 지난해 100억원 규모 펀드를 시범적으로 만들었고, 올해 추가로 700억원 예산을 투입한다. 정부 재원 마련에 엔젤투자자도 모인다.

4월 기준으로 엔젤투자자가 1000명을 넘어섰고, 28개 엔젤클럽이 결성됐다. 이병권 중기청 벤처투자과장은 “미국 선순환 창업생태계를 보면 엔젤 투자가 매우 중요하다. 우리도 바뀌어야 하지만 문화가 다르고 제도가 달라 쉽지는 않다”며 “우리의 지향점을 미국으로 보면 엔젤투자 규모가 미국의 20~30%는 돼야 한다”고 강조했다.

【표】한국과 미국 엔젤투자 규모(단위:억원, 10억달러)

※자료:중소기업청, 뉴햄프셔대학 벤처연구센터

김준배기자 joon@etnews.com