12시만 되면 가상세계의 철문이 굳게 닫히는 이른바, ‘신데렐라 법’이라고 불리는 셧다운제가 지난 한 해 뜨거운 논란거리였다. 16세 미만 청소년들을 대상으로 한 이 법은 야간 게임을 하지 못하도록 하는 일종의 비상계엄령으로 인터넷 게임중독을 예방하자는 취지에서 이뤄졌다. 하지만 문제의 본질에 접근하는 방식이나 실효성 면에서 아직도 찬반 논쟁이 식지 않고 있다.

게임중독으로 인한 폭행, 사기, 살인 등 강력범죄가 늘면서 그때마다 꼬리표처럼 우리에게 ‘게임 중독성과 폭력성, 이대로 안전한가’라는 질문이 던져진다. 그러나 이런 식의 접근은 동일한 게임을 하고 있는 전국의 수많은 사용자들을 잠재적 게임중독자로 여기는 오류를 범할 뿐 아니라 근본적인 대책 마련에도 도움이 되지 못한다. 가장 선행돼야할 질문은 ‘이들은 왜 게임을 하면서 가상 세계의 늪에 빠져드는 것인가’다.

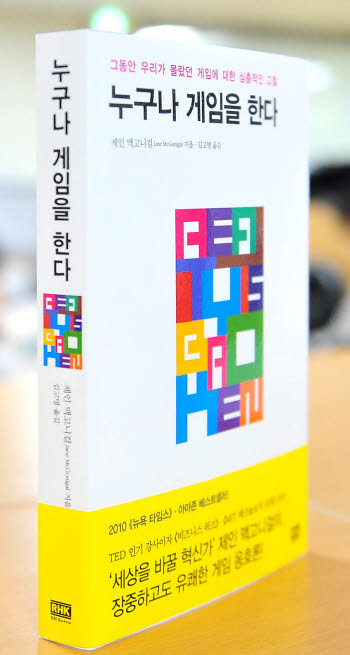

이 책의 저자이자 게임 디자이너인 제인 맥고니걸 교수는 아주 도발적이고 충격적인 분석을 내놓고 있다. 그는 만족스럽지 않은 현실에서 그 원인을 찾고 있다. 날이 갈수록 많은 사람들이 가상 세계로 이주를 하는 것은 게임이 인간의 욕구를 채워주고 있기 때문이라고 주장한다. 게임의 진정한 힘을 안다면 완전히 망가져버린 현실 세계를 바로 잡을 수 있다고 역설한다.

게이머들을 무턱대고 이른바 ‘오타쿠’처럼 보는 시각도 잘못됐다는 주장이다. 미국인의 1억7400만명 이상이 게이머이고 미국 젊은이는 스물한 살 때까지 평균 1만 시간을 게임으로 보낸다. 말콤 글래드웰이 말한 ‘전문가로 만드는 1만 시간의 법칙’을 이미 이들이 상회하고 있는 것이다. 이들은 그저 게임을 즐기는 수준을 넘어선, 대단한 전문 플레이어들이다.

맥고니걸 교수 연구에서 드러나는 게이머의 모습은 음침한 방에서 혼자 게임을 몰두하는 오타쿠의 모습이 아니다. 위협적인 장애물을 극복하고자 서로 협력하는, 문제 해결과 협업의 전문가다. 공익과 생산성을 충분히 이끌어낼 수 있는 게임과 게이머의 이런 요소들을 통해 사회 변화를 추구하는 게임 장르도 생겨나고 있다. 이 비범한 전문가들의 능력이 가상 세계에서 그저 단순한 오락거리에만 낭비되고 있다. 맥고니걸 교수는 이제 그 힘과 능력을 의미 있는 생산적인 곳에 써야할 때가 왔다고 지적한다.

이 책은 그간 우리가 게임에 대해 잘못 알고 있던 수많은 편견과 오해들을 불식시킨다. 긍정심리학, 인지과학, 사회학 등의 풍부한 연구 결과를 통해 게임을 설명하고 있으며 사람들에게 행복한 감정을 불러일으키는 게임의 본질적인 속성에 접근한다. 게임 디자이너들이 이 방법으로 고안한 가상 세계의 놀라운 영향력에 대해 다양한 사례를 통해 설명하고 있다.

제인 맥고니걸 지음. 김고명 옮김. 랜덤하우스코리아 펴냄. 1만8000원.

허정윤기자 jyhur@etnews.com