바닷물에는 금도 있고, 은도 녹아 있다. 청정 에너지원인 리튬도 우라늄도 있다. 바닷물로 소금을 만들어 낼 수 있다면, 이런 귀중한 자원도 못 얻을 이유가 없다.

바닷물에서 자원을 뽑아내다니, 허황된 꿈일 것만 같다. 그래서 바닷물에서 자원을 뽑아내는 사람들을 두고, 혹자들은 ‘봉이 김선달’이라고 부르기도 했다.

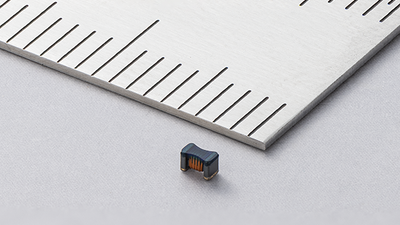

하지만 한국지질자원연구원의 정강섭 박사팀은 이를 현실로 만들었다. 리튬을 바닷물에서 추출할 수 있는 핵심 기술을 개발한 것이다. 여기에만 그친 것이 아니다. 실험실에서의 성공에 이어, 이젠 상용화에 도전한다.

“지난 10년 동안 바닷물에서 리튬과 같은 중요한 자원을 개발하는 원천기술을 개발하는 데 매달렸습니다. 이 원천기술을 활용해 리튬 발굴을 상용화하는 것은 앞으로 5년 연구개발에 달렸습니다.”

한국지질자원연구원과 국토해양부, 포스코는 최근 ‘해양 용존 리튬 추출기술 상용화 공동연구 협정’을 체결하고 5년간 상용화 기술을 개발키로 했다. 정강섭 박사는 기업과 함께 상용화에 도전한다는 것만으로도 기쁘기 그지 없다. 그동안 바닷물에서 자원을 추출하는 연구를 하는 것에 대한 곱지 않은 시선이 많았기 때문이다. 바닷물 속에 녹아 있는 자원은 워낙 미량이라 부정적인 시선이 많았다. 연구환경도 척박했다. 10년 동안 추출 연구를 진행하면서도 다른 여러 과제도 한꺼번에 진행했어야 했다.

하지만, 이 일은 분명히 가치가 있다. 가까이 있는 일본도 30년 동안 이 연구를 진행해 왔다. 곱지 않은 시선이라고 해도, 육상 자원 매장량을 생각한다면 도전하고 싶었다. 리튬은 2차 전지를 만드는 핵심 자원이다. 전기자동차, 휴대폰, 노트북PC 등에 사용되는 배터리 소비량을 생각한다면 리튬발굴은 서둘러야 할 일이다. 작년 한 해 동안 우리나라의 리튬 관련 수입량은 물량으로 11만톤, 금액으로 6억달러에 달한다. 게다가 정강섭 박사팀이 개발한 기술은 무제한 반복 사용이 가능해 채산성이 높고 사용 후 폐기로 인해 유발되는 환경오염 문제도 해결했다.

“해양 용존자원 추출작업은 단기간으로 승부를 볼 수 있는 일이 아니다”라는 정 박사는 “막대한 투자비는 물론 오랜기간의 연구작업을 필요로 하지만, 충분히 가치있는 일”이라고 강조했다.

포스코와 함께 올 해는 시험 플랜트를 제작하고 내년부터 2012년까지 상용 플랜트의 핵심 공정을 개발할 계획이다. 2013년부터는 2년간 실증 플랜트 건설 및 일관공정 자동화시스템 구축 등을 진행한다.

정 박사는 이 작업과 함께 우라늄 추출에도 도전하고 싶다. 여러가지 이유로 우라늄 추출 연구는 포기했어야 했다. 리튬(0.17ppm)보다 워낙 소량(0.003ppm)이 녹아 있는데다 핵물질이다 보니 제약도 많았기 때문이다. 하지만, 우라늄은 리튬과 함께 대표적인 청정에너지원이다. 누군가는 해야할 일이다.

연구를 진행하는 데 아쉬운 점도 많다. 무엇보다 ‘최초의 무엇’을 개발하는 데 도전할 만한 연구 환경이 조성되지 않은 탓이다. 리튬 추출 연구는 그나마 일본 등 선진국에서 자그마치 30년 이상 개발해 온 작업이었기에 도전이 가능했다. 동향 조사가 없이는 연구를 시작하는 것 자체가 허락되지 않은 연구환경은 지금도 가장 안타까운 일이다. 우리나라는 최고의 기술을 개발하는 것은 가능할 지 몰라도 최초의 기술을 개발하는 데는 한계가 있다는 말은 이런데서 나온다.

그는 “우리의 미래를 위해 정말 가치있는 일이라면 그 누구도 도전하지 못했던 영역에도 도전하고 싶다”며 “아주 작은 가능성만 있다면 가치 있는 일에 투자하는 풍토가 조성되면 좋겠다”고 말했다.

문보경기자 okmun@etnews.co.kr