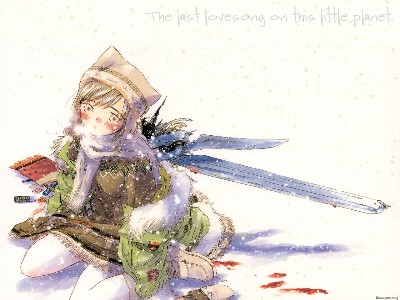

다카하시 신의 SF만화 ‘최종병기그녀’는 ‘여자친구가 최종병기라면 어떨까’라는 작가의 단순한 착상에서 출발했다.

전쟁 중 본인의 의지와는 상관없이 생체병기가 된 주인공 치세와 그녀의 남자친구 슈지의 로맨스는 애틋하다. 무엇보다 가슴이 먹먹해지는 부분은 전투를 거듭할수록 생체병기로서 능력이 강해지는 치세가 겪는 내적 갈등이다.

사랑하는 이를 지키기 위해 마을을 파괴하고, 거듭하는 살상에 내면이 병들어가는 치세가 생체병기가 돼야 했던 명분은 ‘전쟁을 끝내는 것’

하지만 그 명분이 추구하는 것과 달리 치세와 지구 모두 파멸로 치닫는다.

미국의 역사학자 브루스 매즐리시는 그의 저서 ‘네 번째 불연속’에서 인간과 기계의 불연속도 허물어지고, 결국 인간과 기계가 함께 진화할 것이라고 예측했다. 실제로 지구 곳곳에서 벌어지는 사이보그 혹은 휴머노이드 실험에서 네 번째 불연속이 허물어지는 징조를 발견할 수 있다.

케빈 워릭 레딩대 교수는 1998년 자신의 왼쪽 팔에 컴퓨터 칩을 삽입해 신경과 연결하는 생체 실험을 한다. 4년 뒤인 2002년에는 부인까지 생체실험에 투입해 접촉이 없어도 감정을 교환할 수 있다는 것을 입증했다. 그가 이토록 무모한 실험을 하게 된 바탕에는 사이보그 세상에 대한 낙관론적 믿음이 깔려 있었다.

스티브 포터 교수는 절반은 동물이고 절반은 기계인 ‘하이브롯’을 개발했다. 쥐의 뇌가 조종하는 하이브롯은 실제로 뇌세포가 증가하고 복잡하게 변하면서 바깥세계와 소통도 가능하다. 하이브롯이 군인 대신 전투에 투입될 가능성이 제기되자 포터 교수는 미국 국방부의 연구자금을 더 이상 받지 않겠다고 선언했다. 자신의 연구가 사람을 죽이는 데 쓰일지도 모르는 윤리적 책임감 때문이었다.

생명체와 기계를 결합해 사이보그를 만드는 실험들은 제 나름의 이유를 갖고 수행되고 있다. 실험의 주체인 연구자들이 임하는 태도 역시 제각각이다.

새로운 생명을 창조하고자 하는 욕구는 자신의 조각상에 생명을 불어넣기 위해 불을 훔친 프로메테우스의 신화가 보여주듯 과학 기술 발전 이전부터 존재해왔다. 또, 그것을 가능케 하는 현대 기술 자체는 가치 중립적이다.

SF는 과학기술의 진화가 가져오는 결과가 반드시 대의명분과 일치하지 않음을 시사하고 있다. 전쟁을 끝내기 위해 고안된 생체병기 치세가 결국은 소박한 사랑도 마을도 구원하지 못한 것처럼. 그것이 가지고 올 미래는 영화 ‘매트릭스’처럼 디스토피아적일지도 모르며 ‘아이 로봇’처럼 인간과 로봇의 관계가 역전되는 딜레마에 빠질지도 모른다.

하지만 SF가 그리는 미래가 암울하다고 해서, 지금 진행 중인 생체로봇 실험이 꿈 같은 일이라고 해서 그저 관조하고 있기에는 조금 억울하단 감이 든다. 판도라의 상자가 열린 뒤에도 생을 개척해 나가고 있는 우리가 아닌가.

호기심·욕구·명분이 과학기술과 만나 생성하게 될 새로운 개체의 정체성을 고찰하는 SF의 질문에 조금 더 적극적으로 답할 채비를 해야 할 때다.

전자신문 생활산업부 이수운기자 pero@etnews.co.kr