이재명 정부가 인공지능(AI) 중심 국가전략을 공헌한 가운데, 전국 지방자치단체의 개인정보 보호 시스템에 대한 지원과 협력 체계가 필요하다는 목소리가 높다.

최근 전국 지자체 대부분이 행정 디지털 전환과 대형 정보화 사업을 추진하면서 실무 현장에서는 개인정보 보호 대응에 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

전국 지자체는 공공 서비스의 디지털 전환과 개인정보 보호의 균형이라는 이중 과제 속 대응책을 마련해야 하는 상황이다. 상대적으로 조직 및 예산이 작은 시·군·구 등 기초지자체일수록 이러한 어려움은 더욱 가중되는 실정이다.

한 지자체 보안 담당자는 “관제센터의 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 영상 열람 권한 통제, 수집 정보의 3자 제공 시 동의 관리 등 업무가 갈수록 늘어나지만, 예산은 정체 상태이고 인력 충원은 제한적”이라고 전했다.

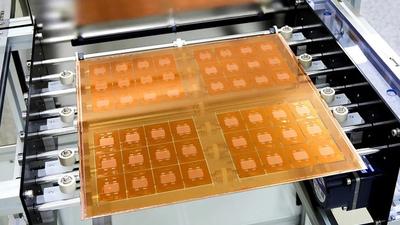

CCTV의 경우 운영 목적과 설치 주체에 따라 지자체와 경찰의 관할이 구분되는데, 지자체가 운영하는 CCTV 영상을 사건 발생시 경찰 수사에 활용하는 경우도 많다. 지자체는 영상 정보 보호 및 관리 의무를 지고 있어, 최근 AI 영상 분석 기능이 탑재된 지능형 CCTV 등의 설치가 급증하면서 이를 관리하는 통합관제센터의 업무가 빠르게 늘어나는 추세다.

그러나 이러한 CCTV 영상의 경우 수집·활용할 수 있는 범위는 법적으로 엄격하게 제한돼 있으며, 영상 보관 기간도 원칙적으로 30일 이내로 제한된다.

새 정부에서 AI·데이터 산업 육성과 개인정보 보호를 동시에 추구하는 만큼, 지자체 정보보호 정책과 행정안정부와 개인정보보호위원회 등 중앙 부처 간 연계된 정책 설계와 집행이 필요하다는 지적이 나온다.

특히 지자체의 디지털 역량 격차 해소와 실무 대응력 강화를 위해, 새 정부의 사이버 보안 전환 정책은 중앙과 지방 간 유기적 협력 시스템 정착이 필수라는 목소리도 높다.

AI 시스템 도입도 마찬가지다. 기초 지자체 단위에선 보안상 온프레미스(구축형)으로 AI 시스템을 설치하려고 해도 도입 비용과 향후 업데이트 등 관리 문제로 난색을 표하고 있다.

김완집 전국정보보호정책협의회장은 “새 정부가 기존의 망(네트워크) 중심에서 데이터 중심 사이버 보안 체계로의 전환을 공약한 만큼 기대가 크다”며 “공공서비스의 효율성과 책임성을 높일 수 있는 표준화된 가이드나 전문인력을 양성할 수 있는 교육이 뒷받침되길 바란다”고 말했다.

김명희 기자 noprint@etnews.com