한국과학기술원(KAIST·총장 이광형) 연구진이 신체 고통 없이 심리적 불안·공포에 따른 공포 기억 형성에 특화된 뇌 회로를 세계 최초로 규명했다. 이 회로를 타켓으로 한 맞춤형 트라우마 치료법 개발 가능성을 열었다.

KAIST는 한진희 생명과학과 교수팀이 생쥐 모델을 이용한 실험으로, 감각 심리적 위협만으로 유도되는 공포 기억 형성을 조절하는 핵심 뇌 회로 'pIC-PBN'를 규명했다고 15일 밝혔다.

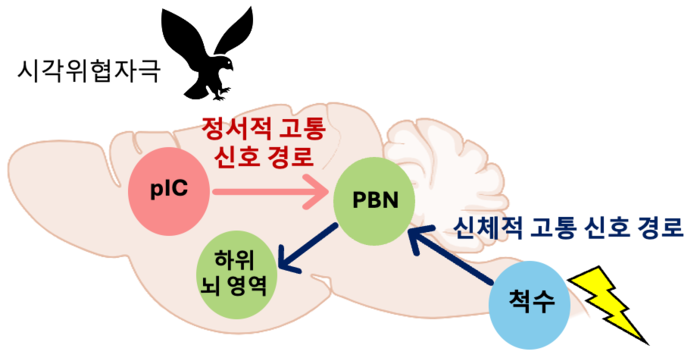

기존에는 뇌 외측 팔곁핵(PBN)이 척수에서 통각 정보를 전달받는 통각 상행 경로 일부로만 알려져 있었으나, 연구팀은 비통각적 위협 자극으로도 PBN이 공포학습에 필수적으로 기능한다는 새로운 사실을 밝혔다.

이번 연구는 '정서적 고통'과 '신체적 고통'이 서로 다른 뇌 신경회로에 의해 처리된다는 사실을 실험적으로 입증한 최초 사례다. 정서적 고통을 전달하는 데 특화된 신경 회로(pIC-PBN)를 명확히 제시함으로써, 신경과학 분야에서 큰 학술적 의의를 지닌다.

연구팀은 심리 위협을 처리하는 뇌 회로를 알아보기 위해 전기 자극이 아닌 시각적 위협 자극을 사용하는 새로운 공포 조건화 실험 모델을 개발했다.

생쥐는 포식자가 위에서 빠르게 접근하는 상황에서 본능적으로 공포 반응을 보이는데, 연구팀은 이를 활용해 천장 화면에 빠르게 커지는 그림자를 제시함으로써 생쥐가 포식자에게 공격당하는 듯한 위협을 경험하게 했다. 이 실험으로 통각 없이도 심리적 위협만으로 공포 기억이 형성될 수 있음을 입증했다.

이 새로운 행동 실험 모델과 함께, 연구팀은 신경세포의 활성을 정밀하게 조절하는 화학유전학 및 광유전학 기법을 활용, PBN이 시각 위협만으로도 공포 기억이 형성된다는 사실을 규명했고, PBN으로 정보를 전달하는 상위 뇌 영역을 분석했다.

이에 따라, 부정적 정서와 고통 처리에 중요한 역할을 하는 후측 대뇌섬엽(pIC)이 PBN과 직접 연결돼 있음이 밝혀졌다.

특히 시각적 위협 자극 이후, pIC에서 PBN으로 신호를 보내는 뉴런들이 활성화되며, 이 신호가 PBN 뉴런 활성에 필수 역할을 한다는 사실도 확인됐다.

연구 결과, pIC-PBN 회로를 인위적으로 억제하면 시각 위협에 따른 공포 기억 형성이 현저히 감소하지만, 선천적인 공포 반응이나 통각 기반의 공포 학습에는 영향을 주지 않는다는 점도 규명했다.

반대로 이 회로를 인위적으로 활성화하는 것만으로도 공포 기억이 유도돼, pIC-PBN 회로가 심리적 위협 정보를 처리하고 학습을 유도하는 핵심 경로임이 드러났다.

한진희 교수는 “이번 연구는 PTSD, 공황장애, 불안장애 등 정서적 고통을 주 증상으로 하는 정신질환의 발병 메커니즘을 이해하고, 맞춤형 치료법을 개발하는 데 중요한 토대를 마련할 것”이라고 밝혔다.

생명과학과 한준호 박사(제 1저자), 서보인 박사과정(제 2저자)이 수행한 논문은 사이언스 어드밴시스에 9일 자 온라인 게재됐다.

본 연구는 과학기술정보통신부 뇌과학원천기술개발사업과 뇌기능규명조절기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

김영준 기자 kyj85@etnews.com