태양광 발전설비가 대중화된 지 20여년 지났지만 발전효율이 아직도 20% 남짓에 머물러 있는데, 왜 이렇게 기술발전 속도가 더딘 것일까. 30년 뒤에는 지금보다 두 세배 더 높은 효율의 태양광 발전설비가 등장할 수 있을까. 태양빛을 100% 전기로 전환할 수 있는 기술은 없는 것일까.

요즘 가정집이나 아파트 지붕에서 흔히 볼 수 있는 태양광 발전설비에 대해 조금 관심을 갖은 사람이라면 한 번쯤은 생각해봤을 질문이다. 태양광 발전설비 핵심 요소인 태양빛을 전기로 전환하는 '태양전지' 제조는 반도체와 비슷한 생산과정을 거치지만 기술발전 속도가 '하늘과 땅' 차이만큼 큰 이유는 무엇일까.

우리나라가 1980년대 후반 반도체 사업에 뛰어들어 처음 생산한 제품이 '64K D램'이고 현재 '16G D램'을 생산하는 것을 비교하면 30년 동안 D램 용량은 무려 25만배나 증가했다.

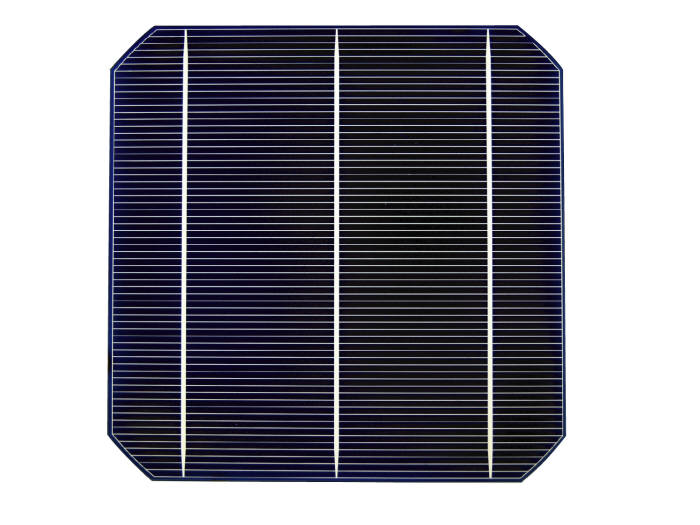

이에 반해 태양전지는 현재 가장 많이 사용되는 6인치 제품이 1990년대 말부터 2000년대 초에 보급되기 시작했고 당시 발전효율은 14% 수준이었다. 이후 기술개발이 진행되면서 20여년 지난 최근 LG전자가 24% 효율의 태양전지 양산을 발표, 발전효율이 10%P 늘었다. 단순 계산하면 20여년 동안 매년 0.5%P 발전효율 개선을 이뤄낸 셈이다.

25만배와 10%, 극명하게 기술발전 속도가 다른 이유에 대해 전문가들은 기초 소재 효율과 제조 공정을 감안하면 태양광 발전효율 향상이 더딘 것이 아니라고 분석했다.

안형근 건국대 전기공학과 교수는 “태양전지 발전효율 개선 속도가 절대 느린 것이 아니다”라며 “폴리실리콘을 원료로 사용하는 태양전지가 빛을 전기로 변환하는 효율 한계치가 29%라는 것을 감안해 판단해야 한다”고 말했다.

실리콘 태양전지 발전효율 최대치가 29%인만큼, 20년 만에 24%까지 개선된 것은 상용 제품이 이제 거의 한계치에 다다를 정도로 진보한 것으로 해석해야 한다는 것이다. 29%가 최고치라는 것을 인지하지 않은 상태로 태양전지 효율을 평가하기 때문에 20%대 발전효율이 낮아 보이는 착시현상이라는 설명이다. 20년 전 태양전지 발전효율 14%는 한계수준의 50%에 해당했다면, 현재 발전효율 24%는 한계수준의 80%를 넘어설 정도로 진보한 것이라는 얘기다.

이해석 고려대 그린스쿨대학원 교수는 “1% 발전효율 향상에도 시간이 오래 걸리는 것은 그만큼 기술개발과 적용이 난해하기 때문”이라고 설명했다.

들어오는 빛의 절대량이 일정하고 이를 전기로 변환하는 실리콘의 한계가 명확하기 때문에 태양전지 효율개선은 '빛을 얼마나 더 받을 수 있는가', '받아들인 빛을 전기로 전환할 때 손실을 줄이는 것', '빛을 전기로 전환하는 속도를 높이는 것'으로 귀결된다.

태양전지 광전환 속도를 높이는 기술로 태양전지 후면 전체에 알루미늄 처리하는 'BSF(Back Surface Field)', BSF 태양전지 후면 구조를 개선해 효율을 높이는 'PERC(Passive Emitter Rear Contact)'가 대표적이다. BSF는 이미 대중화됐으며 PERC 기술은 한화큐셀과 신성솔라에너지를 중심으로 최근 제조공장에 확산되는 단계다. PERC 기술을 적용하면 이전보다 발전효율이 2%가량 올라간다.

LG전자가 지난해 발표한 고효율 기술 '첼로'는 태양전지에서 생산한 전기를 외부로 전달하는 과정에서 생기는 저항을 최소화해 효율을 높인 사례다. 전기가 외부로 이동하는 통로를 2~3개 만드는 것이 일반적인데, LG전자는 이를 12개의 얇은 통로로 구성해 빛을 받거나 전기를 전달하는 과정의 손실을 줄이고 빠르게 이동할 수 있도록 구성했다.

태양전지 전기 생산 속도를 높이는 부분은 태양전지 두께를 얼마나 얇게 만들 수 있느냐에 달렸다. 과거 400㎛(마이크로미터) 수준에서 현재 200㎛까지 향상됐으며, 최대 효율을 낼 수 있다는 100㎛ 이하 태양전지 개발을 위한 연구가 한창이다.

이 교수는 “고효율을 실현하기 위해 태양전지를 만드는 구조가 복잡해짐에 따라 공정 수도 늘어나고, 새로운 구조를 만들어 내기 위한 장비와 소재 개발도 필요하다”며 “이를 기준으로 봤을때 양산까지 가려면 연간 0.5% 효율을 올리는 것도 어려운 도전”이라고 말했다.

이 교수는 또 “태양광산업은 저가로 양질의 최대 전력을 생산하는 것이 목표이기 때문에 경제성 부분이 기술개발과 확산의 걸림돌”이라며 “1999년에 이미 25% 효율의 태양전지가 개발됐지만 상용화 제품이 이제 24%에 도달한 것은 경제성 확보의 어려움 때문”이라고 밝혔다. 일례로 PERC 기술이 개발 된지 10여년이 지난 요즘에야 확산되는 것도 제조설비 단가의 경제성 확보가 더뎠기 때문이다.

획기적으로 발전효율을 높이려면 실리콘이 아닌 다른 소재로 태양전지를 만들어야 한다. 하지만 물리적으로 29%까지만 빛을 전기로 전환할 수 있는 '실리콘 태양전지'를 고집하는 이유는 경제성에 있다. 실리콘의 한계를 넘어선 30% 이상 발전효율을 갖출 수 있는 소재도 연구개발 단계에서 다양하게 검토되고 있으나, 원료 가격이 터무니없이 비싸다. 당분간은 팔 수 있는 가격의 실리콘 태양전지 효율 1% 향상에 더 매진할 수밖에 없는 것이 현실이다.

함봉균 에너지/환경 전문기자 hbkone@etnews.com