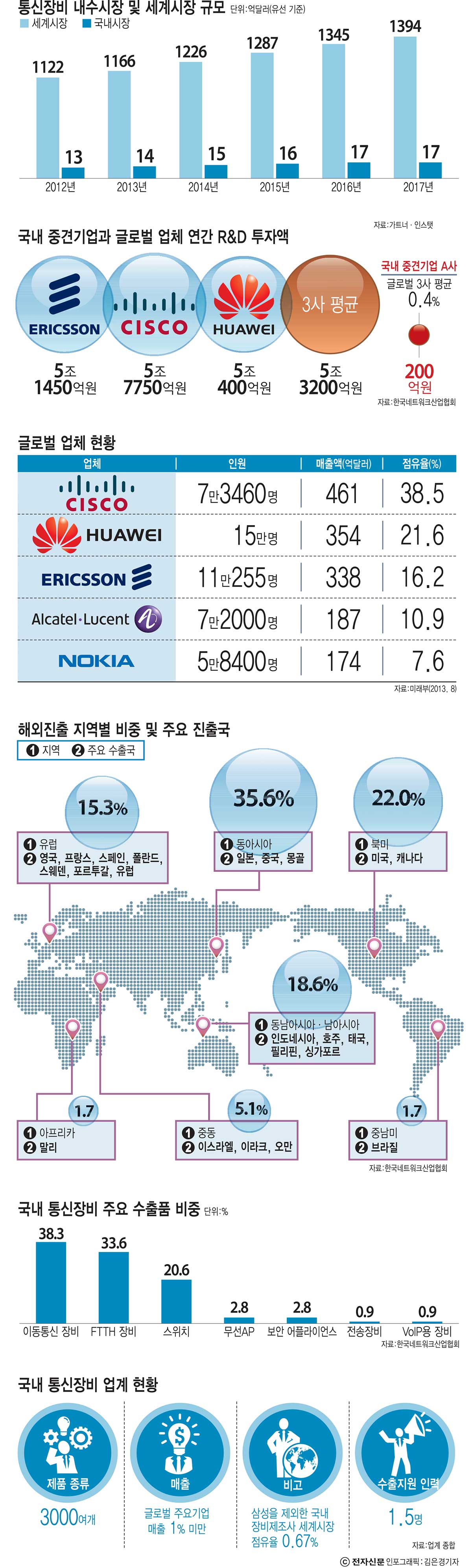

국내 통신장비 시장 규모는 세계 시장 1% 안팎에 불과하다. 시장은 좁고 포화 상태다. 이동통신사업자 투자도 계속 감소 추세다. 엎친 데 덮친 격으로 기술력에 가격경쟁력까지 앞세운 글로벌 기업이 국내 시장을 잠식하고 있다. 해외로 눈을 돌리는 업체가 늘어난 것도 이 때문이다.

한 해 국내 기업 해외 수출액은 유선 분야가 5000억원 수준, 무선까지 합하면 1조원 안팎으로 추정된다. 수백조원에 이르는 세계 시장에 비하면 턱없이 작은 규모다. 하지만 반대로 그만큼 성장 기회가 많다고 해석할 수도 있다. 내수 시장에만 집중하다가 경쟁력을 잃게 된 일본 통신장비 산업 전철을 밟지 않기 위해서라도 해외 시장 진출은 반드시 필요하다.

국내 업체는 핵심 원천기술이 취약하고 규모의 경제에 밀려 해외 진출에 어려움을 겪고 있다. 단품 위주로 경쟁하는 중소기업은 현지 요구사항 대응과 사후 서비스 등에서 한계를 보일 수밖에 없다. 정부와 대기업 주도 ‘선단형 수출’이 필요한 것도 이 때문이다.

◇각개전투로는 해외사업 어렵다

“인지도가 떨어지니 거래처 확보가 어렵고 현지 정보가 부족해 사업이 발주돼도 한참 후에야 대응하는 일이 많습니다. 어쩌다가 한두 대 장비를 공급하더라도 비용 때문에 사후 유지보수가 어려워 대부분 중소기업이 수출을 포기한 상태입니다.”

한 중견 통신장비 업체 임원 얘기다. 그는 국내 장비업계 어려움을 해소해 줄 대안으로 해외 진출이 거론되지만 상황은 여의치 않다고 털어놨다. 특정 제품만 놓고 봤을 때 국내 제품이 외산 제품보다 기술력 면에서 크게 뒤처지지 않는다는 게 그의 설명이다. 하지만 차별화 요소가 적다는 게 가장 큰 걸림돌로 꼽힌다. 가격, 인지도, 제품 라인업 면에서 내세울 만한 게 거의 없다는 것이다.

이미 해외 거점을 확보한 화웨이, ZTE, 에릭슨 등 글로벌 업체와 경쟁도 쉬운 일은 아니다. 현지 통신 인프라와 호환성 확보, 정보력, 후속 지원체계 미비로 인해 단품을 앞세운 중소기업의 각개전투는 한계를 보이고 있다.

김동찬 한국네트워크산업협회(KANI) 전문위원은 “지금까지 중소기업은 국내 시장 위주로 생산과 마케팅을 해왔기 때문에 해외 진출 노하우가 부족하다”며 “일부 업체가 적극적으로 해외 수출을 시도하지만 메이저 업체와 경쟁에서 어려움을 겪고 있다”고 말했다.

◇종합 수출지원 체계 필요

통신은 모든 산업 토대가 되는 기간산업이다. 통신장비 역시 도입했다가 마음에 안 든다고 바로 버릴 수 있는 게 아니다. 모든 고객사가 통신장비를 도입할 때 해당 공급업체 규모와 인지도, 공급실적 등을 면밀히 따진다. 외산 제품을 도입할 때는 보안(정보유출) 우려가 있는지가 구매 결정에 큰 영향을 미친다.

따라서 업체 규모와 인지도가 해외 통신장비 시장을 개척하는 데 매우 중요하다. 하지만 국내 통신장비 업체는 대부분 중견중소기업이다. 시스코나 에릭슨 등과는 비교할 수 없을 정도로 규모가 작다.

자금력이 뒷받침되지 않기 때문에 개별 기업이 다수 해외 거점을 확보하고 체계적으로 해외에 진출하기는 불가능하다. 정부 주도 하에 대기업·중소기업을 연계한 ‘선단형 수출지원체계’와 전문성을 갖춘 ‘종합 수출지원센터’가 요구되는 것도 이 때문이다.

현재 통신장비 업체 해외 수출을 전문으로 지원하는 정부 기구는 없다. KOTRA를 비롯한 해외 지원기관이 돕고는 있지만 현지 파견 인력의 네트워크 분야 전문성, 지원기관 집중도가 떨어진다. 기타 중소기업 중심 일부 협회·단체 수출지원 프로그램으로는 해외 진출 지원이 역부족이다.

업계 한 관계자는 “정부 지원 체계와 함께 대기업이나 통신사가 상생 차원에서 중소업체 수출을 지원하는 노력도 필요하다”며 “하지만 중소업체 제품 품질에 문제가 생길 경우 자사(대기업) 브랜드 이미지에 타격을 입고 후속 사업에 어려움을 겪을 수 있다는 우려로 꺼리는 상황”이라고 말했다.

◇정부·대기업이 이끌어야

통신장비 업계 해외 진출을 위해서 요구되는 것은 크게 두 가지다. 우선 정부와 대기업 주도의 선단형 수출지원체계다. 큰 배가 조그마한 여러 척의 배를 이끄는 형태 수출지원체계를 갖춰야만 중소기업 한계를 극복할 수 있다. 대기업과 공감대를 형성하고 해외 수출 길을 트는 것은 정부 역할이다.

선단형 수출지원체계 구심점 역할을 할 종합 수출지원센터도 마련돼야 한다. 수출지원센터가 있어야만 정부·대기업·중소기업 간 정기적 교류를 추진하고 해외 수요 파악, 고객사 연계, 현지 지원 등 실효성 있는 전략을 펼칠 수 있다. 민간 부문 수출 보증 업무 활성화를 꾀하는 것도 센터 역할이다.

중소기업 간 협력이 두 번째다. 단품 위주 솔루션과 하드웨어로는 해외 업체와 경쟁할 수 없다. 기회(수요)가 있어도 이를 살리기가 어렵다. 하드웨어부터 소프트웨어, 서비스, 보안 제품까지 중소기업 간 협력 체계를 갖추면 대기업과 연대 효율성이 높아진다. 컨소시엄을 구축해 공동 마케팅과 공동 브랜드 도입을 고민해야 한다는 게 업계 중론이다.

업계 관계자는 “데이터 폭증으로 네트워크 장비 공급 기회가 늘어나기 때문에 해외 시장에서 기회는 분명히 있다”며 “낮은 인지도와 경쟁력 극복을 위해서 정부와 대기업이 포함된 선단형 지원체계가 반드시 필요하다”고 강조했다.

안호천기자 hcan@etnews.com