오는 2020년 국내 시장규모만 22조원에 이를 것으로 전망되는 사물인터넷(IoT) 산업에 대한 범국가 차원의 추진계획이 필요하다는 지적이 잇따라 제기됐다. 지난 2009년 중장기 계획을 내놨지만 제대로 실행되지 못한 `사물통신 기반 구축 기본계획`을 대신해 새로운 추진 계획 수립이 필요하다는 지적이다.

하원규 한국전자통신연구원(ETRI) 미래사회연구실 책임연구원은 26일 `만물지능인터넷 패러다임과 미래IT전략` 보고서에서 “세계 최초 국가 단위의 만물인터넷(IoE) 기반구축 종합추진계획을 마련해 국가 역량을 결집해야 한다”고 주장했다. 만물인터넷은 일반적으로 쓰이는 사물인터넷의 개념을 보다 확대하기 위해 시스코 등 업계에서 사용하는 용어다.

하 책임연구원은 20년 전인 1994년에 시작된 `초고속정보통신기반 구축사업`과 10여년 전 추진된 `광대역통합망(BcN) 구축 사업`에 이은 정보통신 사업으로, 사물인터넷 기반 조성을 추진해야 한다고 주장했다. 단순히 인터넷 산업의 일부가 아니라, 범국가적 정보 인프라로서 사물인터넷을 바라봐야 한다는 것이다.

그는 이어 “사람·사물·공간을 초연결화하고 초지능화하는 만물인터넷 기반 구축을 선제 달성함으로써 IT코리아 신화 재창조에 나서야 한다”고 설명했다. 보고서는 의료·교육·교통·환경 등 사물인터넷의 수요처에 실제 도입을 촉진하는 국가 프로젝트도 실행할 필요가 있다고 강조했다.

이윤희 한국정보화진흥원 책임연구원도 지난달 `사물인터넷 기반 유망 시장 전망 및 과제` 보고서에서 “사물인터넷을 인터넷 신산업으로 보고 진흥정책을 추진하고 있으나 시장이나 기술 측면의 경쟁력이 뒤처진 상황”이라며 “국가 차원의 정책적 지원이 필요하다”고 피력했다.

지난 2009년 방송통신위원회가 `사물통신 기반구축 기본계획`을 내놓았지만 흐지부지된 상태다. 지난해까지 사물통신 공공망·공중망·선도망 등으로 산업 기반을 구축한다는 목표였지만 대부분 실행으로 연결되지 못했다.

김정태 미래창조과학부 과장은 “사물통신 공공망·선도망 구축 사업은 2010년 이후 예산이 배정되지 않아 종료됐다”며 “제도 개선과 지원 센터 사업만 유지되고 있다”고 말했다. 이처럼 기반구축이 더딘 동안 선진국과의 기술격차가 2~3년에 불과한 클라우드나 빅데이터 등의 신산업과는 달리 사물인터넷은 무려 12년의 기술 격차를 보이고 있다.

미래부는 3대 인터넷 신산업에 사물인터넷을 포함시켜 진흥하겠다는 계획이다. 올 한 해 사물인터넷 기반 구축에 40억원가량이 투입된다. 하지만 한 전문가는 “서비스 중심의 클라우드·빅데이터와는 달리 사물인터넷은 센서와 네트워크 구축 등 거대 인프라 구축이 필요한 산업으로, 차원이 다른 정책 지원이 필요하다”고 말했다. 반면에 김 과장은 “현재 우리나라 민간 산업 위상을 봤을 때 10~20년처럼 국가 주도의 대규모 드라이브가 필요한지는 의문”이라고 말했다.

해외 주요 국가들은 이미 사물인터넷과 관련한 범국가적 계획을 실행에 옮기고 있다. 미국은 2008년부터 국가정보위원회(NIC)에서 사물인터넷을 `국가 경쟁력에 영향을 미칠 혁신적인 6대 현상 파괴적 기술` 중 하나로 선정해 예산을 쏟아붓고 있다. 중국은 사물인터넷을 총리 주도 정책에서 경제 발전 산업의 한 축으로 끌어올려 시범 도시를 지정하는 등 정부 주도 정책을 전개하고 있다.

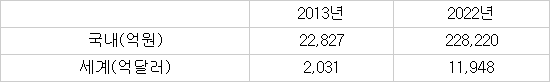

국내·세계 사물인터넷 시장 전망

자료:마키나 리서치(Machina Research), 스트라콥(Stracorp)

황태호기자 thhwang@etnews.com