통신 3사가 롱텀에벌루션(LTE) 데이터 무제한요금제를 경쟁적으로 도입하면서 스스로 미래산업 경쟁력을 후퇴시키는 것이 아니냐는 지적이 일었다. 지속 가능한 서비스 대신 단기 가입자 유치에 급급해 장기적으로 경영실적 악화로 이어질 가능성을 배제할 수 없다. 일부 헤비유저의 과도한 트래픽으로 일반 이용자만 불편을 겪을 것이라는 우려 또한 높다. 해외 통신사가 음성통화·문자를 점차 무제한으로 개방하는 대신에 데이터 서비스 `제값 받기`에 나선 움직임과도 대조적이다.

◇`헤비 유저`만 득보는 무제한 데이터

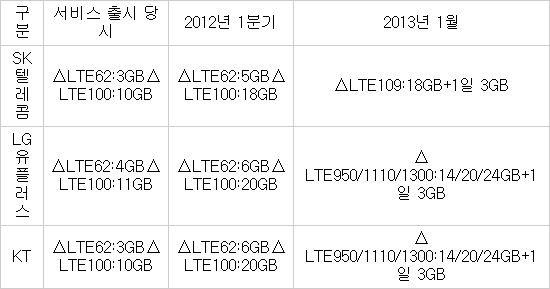

무제한 데이터 도입 이전부터 LTE 데이터의 가격은 이미 하락세였다. 2011년 가을 보름 차이로 LTE 스마트폰 요금제 상품을 출시했던 당시 SK텔레콤·LG유플러스는 가장 많이 쓰는 `LTE 62` 요금제에 3~4기가바이트(GB)의 데이터 기본량을 제공했다. 지금은 같은 요금제에서 5~6GB로 제공이 늘었다.

음성통화와 문자 제공량이 350분·350건 그대로인 점을 감안하면 SK텔레콤은 LTE 데이터 가격을 40%, LG유플러스는 32%가량 내렸다. KT는 같은 요금제에서 제공하는 데이터를 3GB에서 6GB로 두 배 늘렸다. 이에 더해 지난 주말 촉발된 LTE 무제한 데이터 요금제 도입 경쟁은 사실상 `제값 받기 포기` 선언이나 다름없다. 3사 요금제 모두 산술적으로 한 달 100GB 안팎의 LTE 데이터 서비스를 정해진 가격으로 이용할 수 있다.

데이터 가격 하락은 경쟁 결과라는 점에서 긍정적으로 비쳐진다. 하지만 속을 들여다보면 통신사가 낡은 비즈니스 모델을 고수한 결과기도 하다. 음성통화와 문자서비스를 그대로 제한하면서 데이터 제공량으로 가입자를 유인하고, 이익을 소량 사용자의 `낙전`과 음성통화 사용량으로 보전하는 방식이다.

일부 헤비 유저 때문에 전체 사용자가 제대로 LTE 속도를 누리지 못하는 상황은 이미 벌어졌다. 통신사 한 관계자는 “이용자 밀집지역 LTE 속도는 이미 이론상 최고 속도의 절반에 불과하다”고 말했다. 또 모바일인터넷전화(mVoIP) 등 수익을 침해하는 서비스를 임의로 제한하면서 빚어진 망 중립성 마찰이 앞으로도 계속 불거질 수 있다는 우려다.

◇해외 통신사는 데이터 수요관리 시작

해외 통신사는 데이터 소비 중심으로 이용 패턴이 변화하는 것에 발맞춰 지난해 잇따라 데이터 중심 요금제로 개편했다. 미국 버라이즌과 AT&T는 지난해 6~7월 월정액 데이터 제공량을 한정하고 트래픽 용량이 월등히 적은 음성통화를 무제한으로 쓰는 데이터 중심 요금제를 내놨다. 일본 NTT도코모·KDDI도 한 달 7GB 이상 LTE 데이터를 사용하는 경우 속도를 제한하거나 2GB당 2625엔의 추가요금을 받는다. 통신사 음성-데이터 간 수익 불균형을 해소하면서 사용자는 제값을 내고 데이터를 쓰는 요금제다.

통신사는 데이터 트래픽 증가에 따른 투자비를 회수할 수 있다는 취지다. 대부분 이용자가 월 2GB 이하로 데이터를 사용한다는 점을 감안할 때 헤비 유저의 수요를 제한하면 전체 사용자가 빠른 속도를 누릴 수 있게 된다. 무분별하게 제공하는 데이터 기반 서비스의 사용도 통제가 가능하다. 망 중립성 논란에서도 비교적 자유롭다.

SK브로드밴드 대표를 역임했던 조신 지식경제부 R&D전략기획단 정보통신 MD는 “합리적인 가격 제한이 작동하지 않으면 비효율적 수준까지 수요가 늘고, 매출이 늘지 않는 기업(통신사)은 투자를 줄일 수밖에 없다”며 “무제한요금제야말로 일부 헤비 유저를 위한 다수 이용자 차별”이라고 지적했다.

국내 통신사 요금제별 LTE 데이터 제공량 변화

황태호기자 thhwang@etnews.com