지문 홍채 정맥 등 생체인식 정보가 개인정보 보호의 사각지대에 놓여 있다.

지난 2005년 정부와 시민단체가 공동으로 `생체정보보호가이드라인`을 마련했으나, 사실상 효력을 잃은 상태다.

전문가들은 `생체정보 보호`와 `빅데이터 활용 활성화`라는 두 가지 가치를 충족시킬 수 있는 유연하고도 명확한 법제도 및 가이드라인 수립이 필요하다는 의견을 내놓고 있다.

6일 업계에 따르면 국내 생체인식 시장이 연평균 24%씩 성장하고, 이를 활용해 마케팅을 펼치려는 빅데이터에 대한 관심이 높아지는 가운데 생체정보 이용과 관리에 관한 명확한 지침이 없는 게 현실이다.

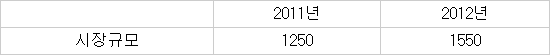

◇생체인식 시장, 매년 두자리 성장=국내 생체인식 시장은 연평균 1500억원대로 성장했다. 슈프리마 니트젠 디젠트 유니온커뮤니티 등 국내 20여 개사가 시장을 주도한다. 기술발전 속도도 빠르다. 지문인식에서부터 홍채, 정맥, 얼굴 인식 기술의 국산화도 이뤄졌다.

가령 스마트폰 앱 카메라로 얼굴사진을 찍은 뒤 인증을 받아 스마트폰을 사용하거나, 홍채를 통해 PC 로그인을 하는 기술도 등장됐다. 전문가들은 스마트폰 등 모바일 시장에서의 수요는 앞으로 무한한 것으로 전망한다.

업계 관계자는 “얼굴인식과 홍채 인식 기술의 국산화는 아직 초기 수준이지만, 경험과 노하우가 쌓인 지문인식은 해외 수출이 늘고 있다”고 설명했다.

2012년말 현재 한국인터넷진흥원으로부터 바이오인식 기술에 대해 인증을 받은 업체는 13개 사의 25개 제품이다.

◇생체정보에 대한 관심 높여야=최근 일본에서는 얼굴인식 기술을 활용한 자판기가 개인정보 침해 논란에 휩싸였다. 문제는 이 같은 사안에 대해 국내에서도 이를 규제할 마땅한 법이 없는 실정이다.

문제는 이 같은 상황에도 불구하고 디지털기기 및 모바일 환경에서 수집된 생체인식 정보를 빅데이터로 활용하려는 기업들은 갈수록 늘고 있다는 점이다. 이 때문에 생체정보 이용과 관리에 대한 솔로몬의 지혜가 요구된다. 개인정보 침해를 최소화 하면서 수집된 생체정보를 합법적으로 이용하게 하는 제도가 필요한 것이다.

한국인터넷진흥원 관계자는 “현재 이에 대한 연구 프로젝트를 진행 중이며, 이르면 올 상반기 중 생체정보에 대한 가이드 라인을 마련, 설명회를 가질 계획”이라고 설명했다.

가이드라인은 생체 정보 수집·이용, 제3자 제공, 파기 등에 대한 구체적 지침이 담길 것으로 알려졌다.

국내 생체인식 시장 현황

김원석기자 stone201@etnews.com