독일과 영국이 유럽 IT허브 자리를 놓고 불꽃 튀는 전쟁을 펼치고 있다. 특히 두 나라가 전혀 상반된 스타트업 육성 정책을 펴고 있어 어떤 정책이 최종 승리를 거둘지 관심이 집중된다.

4일 월스트리트저널, 아이리시타임스 등 외신에 따르면 최근 독일 베를린에서 업계가 주도한 대형 스타트업 행사가 잇따라 개최되는 등 IT 창업 열기가 고조되고 있다.

지난달 말 베를린 슈프레 강 유역에 위치한 19세기 비누 공장 건물에서는 `더 테크 오픈 에어 베를린(TOAB)` 행사가 열렸다. 스타트업 업계가 자발적으로 개최한 이 행사에는 수백명의 기업 대표가 참석했다.

앞서 2차대전 당시 전투비행장으로 사용되던 템펠호프 공항에서는 1만여명이 참가한 스타트업 행사 `캠퍼스 파티`가 개최됐다. 이 행사는 스페인 통신사 텔레포니카가 후원했다.

두 행사 모두 기존 기업이 하던 것과 달리 지금은 사용하지 않는 낡은 건물에서 열렸다는 공통점이 있다. 스타트업 특유의 자유와 창의성을 살리기 위한 아이디어라고 현지 언론은 평가했다.

지난 주에는 스타트업 육성 프로그램 `로그인 베를린`을 담당하고 있는 베를린시가 스타트업 홍보 비용으로 50만유로를 지원하겠다고 발표했다.

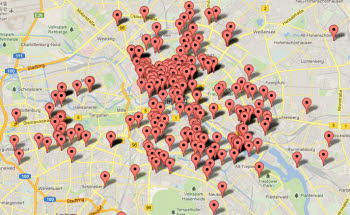

TOAB에 참석한 독일 벤처캐피털 얼리버드의 시어런 오리어리는 “독일 스타트업은 폭발 직전의 임계점에 도달했다”면서 “2008년부터 지금까지 1500개의 스타트업이 베를린에서 창업을 했다”고 말했다. 그는 “지난해에만 500개 기업이 창업했는데 이는 미국 실리콘밸리에 이어 세계 2~3위권 성적”이라고 말했다.

독일의 스타트업 부흥 분위기는 영국과 흡사하다. 2010년 말부터 런던에 테크시티를 조성하고 있는 영국에서는 2년도 채 안돼 1250여개의 스타트업이 생겨났다. 구글, 아마존, 페이스북 등 글로벌 IT 기업이 몰려들면서 IT 산업이 급성장하고 있다.

흥미로운 점은 두 나라가 전혀 다른 스타트업 육성 전략을 구사한다는 점이다. 런던과 베를린 모두 창업자들에게 직접 자금 지원을 거의 하지 않는다는 점은 유사하다.

런던은 창업 멘토를 붙여주거나 투자자와 만남의 장을 주선해주는 등 지원 사격을 아끼지 않는다. 테크시티 투자기구(TCIO)를 설치하고 연간 수십회의 스타트업 행사를 개최한다. 반면에 베를린은 사실상 완전 방임주의나 다름없다. 의존성이 커질 수 있다는 이유에서다. 월스트리트저널은 “베를린 창업자들은 정부가 참여하지 않는 것을 매우 좋아한다”고 지적했다.

벤처캐피털 참여도 회의적이다. 단기 수익성을 강조하는 독일의 대표적 투자자 알렉산더 샘너 방식이 비판 받으면서 나타난 현상이다. 인기가 있을 때는 좋지만 자금이 썰물처럼 빠져나가면 회사 존립이 위태로워진다는 판단이다.

니콜라스 짐머 베를린 기술국장은 “우리는 베를린 IT 업계가 유기적으로 성장하고 있다는 것을 알고 있고 이를 빼앗지 않으려 노력한다”면서 “정부가 늘 염두에 두는 것은 이들을 방해하지 않는 것”이라고 말했다.

김용주기자 kyj@etnews.com