박종우 제일모직 사장의 요즘 근황이 궁금하다. 지난해 말 삼성 인사는 내게 약간은 의외였고 염려도 들었다. `박 사장의 탁월한 능력을 인정하지만 과연 잘 해낼 수 있을까`란 우려였다. 실은 지금도 마찬가지 생각이다. 여러 가지 이유가 걸린다.

우선 박 사장의 커리어다. 박 사장은 삼성전자 반도체 사업에서 시작해 디지털프린팅사업부장, DM총괄(옛 TV사업) 사장 등 핵심 부품과 주력 완제품 사업을 두루 거쳤다. 제일모직에 오기 전 삼성전기 대표로 일하며 웬만한 부품 사업 또한 다 경험해봤다. 겉으론 제조업을 모두 겪으며 눈에 띄는 성과를 만들어 온 보기 드문 이력이다. 그런데 여기까지다.

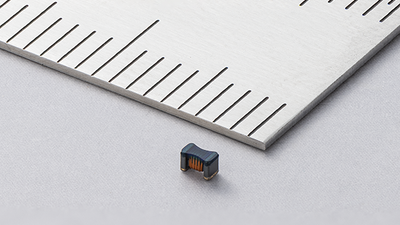

제일모직은 `소재` 회사다. 현재 6조원 가까운 매출액 가운데 70% 이상을 소재 사업에서 벌어들인다. 미래 지향점도 삼성을 대표하는 글로벌 소재 기업이다. 하지만 소재 산업은 부품이나 완제품과 업의 속성이 판이하다. 제조업이라고 다 같은 제조업이 아니다. 부품·완제품 시장의 `속도전` 개념은 들어맞지 않는다. 소재는 상업화에 훨씬 더 오랜 시간과 인적·물적 투자가 필요하다. 기초 원천 기술 의존도가 높은 이유도 있다. 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 첨단 소재 하나를 개발해 양산하기가 그만큼 어렵다는 뜻이다. 그 과정에서 각고의 노력과 인내가 요구되는 것은 물론이다. 그러나 남들이 해내지 못한 소재를 만드는 데 성공하면 그 부가가치는 이루 말할 수 없다. 박 사장은 작년까지 이런 소재업을 직접 해본 적이 없다.

여기서 삼성, 아니 우리나라 제조업 전반의 문화를 되짚어 보자. 기초는 없어도 `빨리 빨리` 다그치는 경쟁력(?) 있는 문화 덕분에 부품·완제품 시장에서는 강자로 떠올랐다. 하루하루 긴장감 속에 늘 단기 실적을 좇을 수밖에 없는 관행이 지금까지 삼성과 한국 제조업의 성장동력이었다고 해도 과언은 아니다. 박 사장 역시 돈(이익)이 곧 도덕률인 대기업 문화에서 그때마다 단기 성과를 만들어 왔다.

이 대목에서 박 사장의 딜레마가 출발한다. 어쩌면 제일모직이 영위하는 업의 속성은 과거 삼성 문화를 유지해서는 해낼 수 없는 모델이다. 미래 글로벌 소재 회사로 키우기는 더 어려워 보인다. 하지만 소재 산업은 삼성을 비롯해 우리나라 제조업의 숙원이자 마지막 귀착점이다.

박 사장의 미션이 성공하려면 삼성 그룹 전반에서 소재 사업의 긴 안목이 절실하다. 소신을 갖고 일할 수 있는 자원과 여유가 최고경영자(CEO)에게 주어져야 한다. 박 사장은 물론이고 중소·중견 소재 기업 CEO들이 더 많은 힘을 가져야만 우리가 소재 산업에서 승부수를 띄울 수 있다는 뜻이다.

서한 소재부품산업부장 hseo@etnews.com