온 동네 사람들이 방송시간에 맞춰 마당에 둘러 앉아 TV를 보던 시절이 있었다. TV 인치(inch) 수가 곧 부의 척도가 되던 그런 때도 있었다.

2011년, TV는 여전히 주요 가전이지만 그 속성은 빠르게 변하고 있다. 사람들은 더 이상 하나의 스크린에만 시선을 고정하지 않는다.

‘방송통신 융합’이라는 말이 새롭게 느껴지지 않는 시대다. 방송과 통신은 이미 1990년대 후반부터 서로의 경계를 허물기 시작해 다양한 방식으로 새로운 서비스를 출현시켜왔다.

통신의 발전은 곧 방송의 진보를 이뤄내는 기반이 됐다. 위성과 지상파를 이용한 DMB(Digital Multimedia Broadcasting), 인터넷 망을 통한 IPTV 등 이미 생활 깊숙한 곳까지 들어온 방통융합 결과물은 우리 삶을 더욱 풍요롭게 만들었다.

브라운관이라는 공간과 편성이라는 시간에 매여 있던 방송은 시·공간을 초월하며 텔레비전의 등장 이후 가장 큰 변혁기를 맞고 있다.

한번 속도가 붙은 방송과 통신의 ‘경계 허물기’는 스마트 디바이스의 대중적 확산을 통해 다시 도약을 준비 중이다.

이전 방통융합이 그랬듯 클라우드 등 새로운 개념 서비스와 네트워크 신기술을 타고 방송은 신세계로 나아간다. 스마트폰에 이은 ‘제2의 쇼크’가 방송 분야에서 일어나고 있다.

◇시·공간 제약 허무는 네트워크·모바일 기기·방송 3위 일체 시대 개막=네트워크(인터넷·이동통신)와 모바일(스마트 기기) 그리고 방송(콘텐츠)은 서로 몸을 섞어 새로운 서비스와 상품을 파생시켰다.

언제 어디서나 콘텐츠를 즐길 수 있는 이어 보기 즉 ‘N스크린’ 서비스는 4세대로 진보한 이동통신 기술과 클라우드 그리고 스마트 기기 등장 덕에 가능해졌다. ‘TV 에브리웨어’가 더 이상 구호에 그치지 않게 된 것이다.

편성 등 방송국의 전통적인 역할은 점점 힘을 잃고 있다. 여전히 ‘본방사수’가 가치를 가지기는 하지만 때를 놓치더라도 비용만 지불하면 콘텐츠를 볼 수 있는 세상이 왔다.

주목할 점은 새로 등장한 서비스의 초점이 기존 시청 제약을 삭제하는 데 모여 있다는 사실이다. 그리고 그 기능을 통해 새로운 서비스는 상품으로서 가치를 부여받았다.

소비자들은 기꺼이 시청 제약을 없애는 데 비용을 지불한다. 준비된 시장은 더욱 혁신적이고 편리한 상품을 구매할 의사가 충분하다. 기술의 발전이 서비스 출현을 부르고 서비스가 소비자의 구매 욕구를 자극하는 3단계가 거의 동시에 이루어지는 보기 드문 변화다.

◇콘텐츠 아카이브 전성시대, ‘TV는커녕 케이블도 필요없다?’=변화를 단적으로 볼 수 있는 상징적 사례는 벌써 등장했다.

미국의 훌루(Hulu)와 넷플릭스(Netflix)는 기존 방송 산업의 전형적인 구조를 깨부수는 중이다. 이들은 클라우드와 대용량의 디지털 파일을 모아둔 ‘아카이브’로 콘텐츠 산업에서 새로운 조류를 만들어냈다.

넷플릭스는 드라마, 영화, 방송 콘텐츠의 온라인 스트리밍 권리를 구매해 웹에서 이를 서비스 하는 미디어 업체다. 이미 독점 제작 드라마를 공급할 정도로 기존 미디어 산업을 위협하고 있다.

훌루 역시 합법적인 콘텐츠 스트리밍을 무료로 제공한다. 훌루는 무료 시청자에게 광고를 통해 수익을 올린다. 최근에는 ‘한국드라마’를 아예 카테고리화해 제공하고 있다. 그만큼 이들의 영향력은 세계적이다.

훌루와 넷플릭스는 이미 광범위하게 퍼진 스마트기기를 통해 시·공간 제약 없이 콘텐츠를 제공한다는 공통점을 가졌다.

이동통신의 비약적인 발전과 더불어 늘어난 핫스폿은 스마트 기기에 날개를 달았다. 더 이상 시청자들은 TV앞에 붙어 있지 않는다. 케이블도 더 이상 지상파를 대체할 그 무엇이 되지는 못한다.

미디어 지형도의 변화는 케이블과 지상파 방송사의 무거운 엉덩이를 움직였다. 상대적으로 몸집이 가벼운 케이블 업계는 이미 발 빠르게 움직이고 있다.

2011년 4월 월스트리트 저널에는 큼지막한 광고가 하나 실렸다. 타임워너케이블이 자사가 출시한 애플리케이션의 정당성을 강조하는 내용이었다. 애플리케이션에서는 타임워너케이블의 모든 방송을 실시간으로 볼 수 있었다.

타임워너케이블은 콘텐츠를 공급하던 방송사들이 자사 프로그램을 오직 TV에서만 방영할 수 있다고 항의하자 ‘텔레비전의 미래는 당신 손안에 있습니다(The Future of Television is Your Hand)’며 전면 광고로 대응했다. 거대 방송사들이 미디어 산업에서 강력한 주도권을 시절은 이미 옛 이야기가 돼버린 셈이다. 훌루 대주주가 폭스·NBC·ABC 등의 합작회사란 사실은 역설적이지만 기존 미디어가 어떤 위기감을 가지고 있는지 보여준다.

◇‘TV는 사라지지 않는다. 다만 변할 뿐’=하지만 이 모든 변화에도 불구하고 TV의 종말을 이야기하기는 아직 이르다.

여러 기술을 받아들여야 하는 것을 전제로 당분간 TV는 스마트폰이 그랬듯 ‘홈 허브’로서 오히려 역할이 강조될 가능성이 높다. 콘텐츠 판매가 ‘스토어’ 형태로 진화하는 데 TV는 창이 될 수밖에 없다.

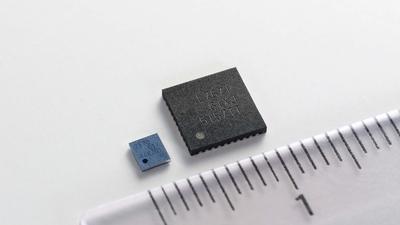

스마트TV, 스마트 셋톱박스의 등장에서 이러한 변화를 읽을 수 있다. 이미 삼성, LG 등 전통적인 TV제조사는 물론이고 구글, 애플, 시스코 등 전혀 다른 영역에서 활동하던 강자들이 이 영역에 속속 뛰어들고 있다. 그뿐만 아니라 변화를 틈타 다산네트웍스 등 국내 중견기업도 기회를 포착 중이다.

물론 이들 앞에 모두 장alt빛 미래가 보장된 것은 아니다. 방송 콘텐츠가 불안정한 소프트웨어와 네트워크 위에 놓인다면 그것은 PC에서와는 차원이 다른 소비자들의 불만을 가져올 것으로 전망된다. 다양해지는 플랫폼은 사업자 간 권리에 대한 새로운 해석과 갈등을 부추길 수밖에 없다. 방송사, 제조업체 등 기존 강자는 기득권을 지키기 위해 고민해야 하고 도전자는 새로운 서비스로 차별화를 꾀해야 생존할 수 있다.

방송 산업만 놓고 본다면 이제 제조업과 네트워크, 그리고 콘텐츠 업계를 구분짓는 것이 더 이상 큰 의미를 가지지 못한다. 산업 간 경계는 옅어지고 진입장벽 또한 예정과 비교할 수 없을 정도로 낮아졌다.

김시소기자 siso@etnews.com