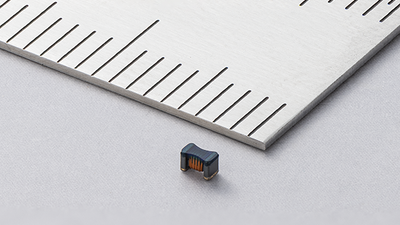

얼마 전 우리나라는 제40회 국제기능올림픽대회에서 종합 우승하면서 한국인 손재주의 우수성을 또 한 번 입증한 적이 있다. 누구나 다 아는 사실이지만 한국인은 젓가락 문화로 인해 손재주가 매우 뛰어나다. 이 같은 손재주로 지난 60여년간 우리 경제는 엄청난 성장을 해왔다. 하지만 마음 한구석에는 씁쓸한 마음 또한 지울 수 없다. 젊은 층의 중소기업 취업 기피, 숙련공 고갈, 기능인력 노령화 등의 문제가 심화되면서 생산현장에서는 극심한 인력난에 허덕이고 있어 우수 기능, 노하우 등의 사장이 우려된다.

높은 교육열, 학력 지상주의 등으로 인해 현장근무를 꺼려 우수 기능과 노하우가 있더라도 전수해 줄 사람이 없어 국가적으로 심각한 문제가 발생하고 있다. 최근 중소기업 인력실태조사에 따르면, 우리나라 생산현장의 기능인력은 2005년 28.3%에서 2009년 23.7%로 감소하고, 10년 이상 장기재직 비율은 9.2%에 불과한 실정이다. 이 때문에 현재 중소기업의 생산기반은 심각한 위기에 봉착했다고 전문가들은 지적하고 있다. 기능인력 부족은 곧바로 중소기업계는 물론이고 궁극적으로 생산성 저하로 인한 국가 경쟁력 약화로 이어지기 때문이다.

비즈니스위크지는 지난해 미국 청년실업의 대안으로 ‘독일의 도제제도(徒弟制度)’를 소개한 적이 있다. 이 제도는 14~17세의 학생을 대상으로한 의무교육으로서 전문계고 학업과 기업체에 견습생으로 현장실습을 병행하는 방식의 직업훈련이다. 글로벌 경기침체에도 불구하고 독일의 청년실업이 급격히 늘지 않고 안정적 추세를 보이는 것은 바로 마이스터 등 독일의 교육제도가 확고하게 자리잡았기 때문이다.

독일 뿐만 아니다. 국토면적도 적고 부존자원도 없기 때문에 오직 기술력만으로 국가경제를 영위하는 스위스도 독일과 같은 도제제도를 운용 중이다. 스위스 전체기업의 99.7%를 차지하는 중소기업이 자신만의 분야에서 오랫동안 숙련된 기술을 축적하고 있는 것은 다름아닌 도제제도 덕분이다. 우리나라로 치면 전문계고에 해당하는 직업훈련학교 학생들은 명장(마이스터)이 있는 중소기업에서 현장실습을 하고, 2~4년 후엔 정식 직원으로 취업을 하며, 이들이 나중에 숙련된 기술을 연마하여 명장으로 성장한다.

이에 중소기업청도 명장·기능장과 10년 이상 장기재직자 중 우수 기능인을 선발해 생산현장의 뛰어난 기능과 노하우가 보다 쉽게 전수되어 중소기업의 인력구조가 고도화됨은 물론이고 장기재직과 자긍심이 고취될 수 있도록 중소기업 재직자 대상의 ‘사내교수제도’와 전문계고 등 미취업 청년층 대상의 ‘기능견습생제도’를 적극 지원할 계획이다.

정부는 지난 5월에 우수 기능인 예우수준 개선, 마이스터고 법제화, 선취업·후학업 기반조성 등을 포함한 ‘우수기능인 처우개선 방안’을 발표하고 기능인이 우대받는 사회풍토 조성을 위한 다양한 정책을 추진 중이다.

기능(技能ㆍskill)이란 `기술을 구현하는 능력`이라는 뜻으로 사전적 의미에서 볼 때 기능과 기술 사이에는 구분이 존재하지 않는다. 하지만 국민들의 머릿 속에 기능인은 생산ㆍ제조 분야에 종사하는 `3D업종 노동자` 이미지로 고착돼 있는 게 사실이다. 만시지탄이지만, 사농공상이라는 전통적 가치관보다는 실사구시의 실용적인 태도의 확산이 시급하다.

첫 술에 배부를 수는 없지만 한국인의 재능에 정부의 지원 확대와 기능인을 중시하는 사회풍토가 더해진다면 우리경제가 한 단계 도약하고 기능강국 코리아의 위상이 더욱 높아지지 않을까 하는 생각을 해본다.

정영태 중소기업청 차장 ytj91@smba.go.kr