‘100년 감동의 킬러콘텐츠 육성전략.’ 문화체육관광부가 지난해 말 우리나라 콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력을 강화하고 2013년 세계 5대 콘텐츠 강국으로 도약하기 위해 발표한 전략이다. 매력적인 슬로건이다. 의미를 되새기는 사람들에겐 벅찬 감동을 전하기에 충분했다. 내가 느끼는 이 같은 감동은 아마 콘텐츠 산업 현장에서 수많은 땀방울을 흘리며 캐릭터에 생명을 입히고, 가치를 부여하고 있을 다양한 분야의 구성원들에게는 그 의미가 더욱 깊었을 것이다.

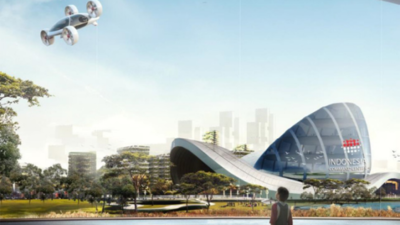

한번 생각해보자. 100년 감동을 이어갈 핵심 콘텐츠가 현실화된다면 어떻게 될까. 한마디로 전 세계인의 사랑을 받고 있는 미키마우스·해리포터·반지의 제왕 등이 우리나라에서 탄생하는 것이다. 반지의 제왕은 ‘프로도 경제(Frodo Economy)’라는 말을 만들어낼 만큼 거대한 경제적 효과를 창출했다. 대한민국의 1년 전체 예산이 300조원을 넘지 못하는 상황에서 킬러콘텐츠 산업분야가 창출할 이득은 그야말로 천문학적이라고 볼 수 있다. 그뿐만 아니다. 경제적 가치 외에도 사회문화적 코드를 주도해나가는 선도국가로서의 위상은 어떠할 것인가. 가히 상상만 해도 뿌듯해질 수밖에 없다.

킬러콘텐츠에 ‘육성(育成)’이라는 말이 뒤따르는 것은 당연해 보인다. 그리고 이 전략은 현재 차곡차곡 그 결실을 보고 있는 것으로 안다. 그런데 핑크빛 미래를 꿈꾸던 중 육성이라는 말이 갖는 또 하나의 의미가 자꾸 마음에 걸린다. 고민해 보았다. 그리고 ‘과도한 육성’이라는 단어를 떠올렸다. 우려를 불식시키기 위해 기우(杞憂)에 불과할지 모를 제언을 해보고자 한다.

우리의 산업육성 방식은 흔히 특정분야를 키워내기 위해 혹은 진흥(振興)시키기 위해 전개되는 각종 정책으로 대별된다. 그런데 이 정책이 갖는 함정이 있다. 이미 우리는 콘텐츠 그리고 미디어 산업육성 과정에서 그 폐해가 적지 않았음을 경험하기도 했다. 대표적인 패턴은 시장 질서를 바로잡는다는 명분하에 개입되는 과도한 정책적 육성이 오히려 시장실패 혹은 혼란을 야기하는 사례다. 더욱이 정책실패 우려를 떨치지 못해 정책이 그릇됐음을 알면서도 이미 투자한 지적·물적 기반을 아쉬워하다 시장의 왜곡이 심화되는 일조차 있었다. 이른바 매몰비용의 함정에 빠지기도 했던 것이다. 그 원인을 어디에서 찾아야 할까. 산업계 혹은 정책당국. 모두 시행착오를 겪긴 했지만 어찌 보면 새로운 도약을 위한 필요한 과정이었을지 모른다. 하지만 현재 한국의 콘텐츠 산업은 과거와 다르다. 지난 수십년간 애니메이션 하도급 제작, 일본 만화의 아류, 스토리가 없는 캐릭터 등의 이미지로 인해 문화콘텐츠 산업에서 가장 중요한 요소인 ‘창의성’을 글로벌 시장에 어필하는 데에 상당한 어려움을 겪었던 것이 사실이다.

그러나 최근 우리나라는 콘텐츠 창작 국가로 이미지를 전환했다. 오늘날 글로벌 콘텐츠 시장에서 한국 콘텐츠 산업의 창의성을 인정받기 시작했다는 것이다. 이는 콘텐츠 산업의 위치가 정책전개의 시점에서 수시로 바뀌는 역동적 상황에 놓여 있음을 의미할 뿐만 아니라 자생적이며 경쟁적 국면으로 진입하고 있음을 뜻한다. 일률적인 잣대로 마냥 정책을 따르도록만 해서는 안 된다는 의미다. 이제 정책의 기능과 역할이 시대적 상황을 제대로 반영해서 또 하나의 슬로건이 아닌 진정한 한국콘텐츠 산업의 미래를 위한 올곧은 이정표로 기능해야 할 시기를 맞고 있다. 어쩌면 균형 잡힌 정책이 곧 100년 감동의 킬러콘텐츠 육성전략을 위한 이정표가 될지 모른다.

김광재 한양사이버대학교 교양학부 교수/majesty2@hycu.ac.kr