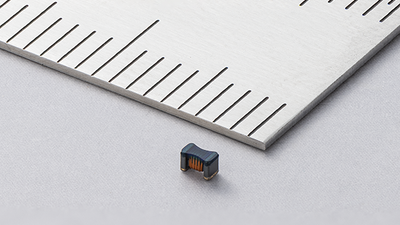

경제 대국 일본의 특징을 가장 잘 나타내는 표현이 있다면 다름 아닌 ’모노츠쿠리’(물건 만들기)다. 전후 고도성장기나 1980년대 버블시대는 물론, ’잃어버린 10년’ 1990년대를 지나 21세기에도 아직 최고의 제품을 만들어낸다는 측면에서 일본의 위치는 여전히 공고하다.

일본을 세계인에게 각인시킨 것은 물론 도요타와 소니 같은 기업들이지만 일본 제조업의 밑바탕에는 장인정신으로 무장하고 높은 자체 기술력을 갖춘 세계 최강의 중소기업군이 버티고 있다.

그리고 이런 중소기업들을 육성하는데 숨은 버팀목이 또 하나 있다면 바로 일본 각지에서 중소기업의 기술개발을 뒷받침하는 산업기술총합연구소(National Institute of Advancsd Industrial Science and Technology.이하 AIST)다.

◇ 벤처에 기술 개발해주고 돈줄까지 ’일관 서비스’ 일본의 대표적인 상공업 지역인 오사카부(大阪府)의 북서쪽에 위치한 이케다(池田)시.

라면 마니아에게는 세계 최초 인스턴트 라면의 고향으로도 잘 알려진 이 도시의 한구석에 외관으로는 특별히 연구단지 같아 보이지 않는 AIST의 간사이(關西)센터가 자리 잡고 있다.

독립행정법인(한국의 공공기관과 유사)이자 산업기술 분야의 대부분을 연구영역으로 망라하는 AIST가 공식 출범한 것은 2001년이다. 하지만 이는 일본 행정개혁의 하나로 기존의 15개 분야별 연구소가 AIST란 이름으로 통폐합된 것일 뿐 연구소의 역사는 아주 길다.

이미 메이지(明治) 시대인 19세기 말에 설립된 지질조사연구소를 비롯해 대부분 기관이 20세기 전반에 설립됐고 기자가 지난 1일 찾은 AIST 간사이센터도 역사가 80년이 넘은 곳이다.

지금은 도쿄(東京)에 본부가, 이바라키현(茨城縣) 쓰쿠바시(筑波市)에 연구센터가 있고 이외에도 홋카이도, 시코쿠, 큐슈 등 각지의 연구시설에서 3천200명의 연구인력이 연간 1천억엔(약 1조3천억원)의 비용을 쓰고 있으며, 올해는 경기의 어려움을 감안해 국회에 500억엔의 추가 경정예산까지 신청해놓은 상태다.

AIST가 이미 세계 최강 반열에 오른 일본 중소기업을 효과적으로 지원하기 위해 얼마나 신경을 쓰고 있는지는 직원 가운데 산.학 협력 조정 및 증진 인력만 130명이 넘는다는 데서 드러난다.

중소기업들이 어떤 기술 애로를 안고 있는지를 파악하고 이를 해결할 적절한 연구진을 찾아 사업을 계획하는 산.학 협력의 ’창문’ 역할이 이들의 임무로, 국내 연구기관들은 거의 갖추지 못한 시스템이다.

간사이센터 소장대리 오구로 게이스케(所黑啓介) 박사는 “연구개발이 필요한 기업과 (기업 보호를 위해) 비밀약정을 맺고 연구를 수행하며 연구 시 기업에 장비도 빌려주고 있다”고 설명했다.

중소기업과 벤처에 대한 지원은 더 적극적이어서 중소기업과 AIST가 공동 개발할 경우 연구비 부담은 AIST의 몫이다.

특히 벤처기업의 경우 AIST가 기술자문을 해주는 것에 그치지 않고 AIST 연구자들을 벤처기업들이 직원처럼 이용할 수 있도록 해주면서 그 급료는 AIST가 부담하는 형식으로 협력이 이뤄진다.

이런 체계적 시스템 덕분에 AIST 출범 첫해인 2001 회계연도에 1천131건이었던 기업 및 해외연구기관과의 공동연구는 해마다 늘어 2007 회계연도는 두 배가 넘는 2천446건까지 급증했다. AIST의 중기.벤처 지원사업은 단순 기술개발에 그치지 않는다. AIST의 지적 재산권(라이센스)을 일반 기업에 제공해 활용도를 높이고 기업이 돈을 융통하는데도 관여하는 것 등을 보면 일본인 특유의 꼼꼼함이 돋보인다.

오구로 박사는 “중소기업이 은행에서 돈을 빌려야 할 때 AIST는 은행에 개발된 기술의 사업성이나 기업의 발전성 등을 평가해 은행에 추천한다”며 “간사이센터에서 20년 전부터 해온 사업이었는데 이제는 이 관행이 전국화됐다”고 설명했다.

AIST는 중소기업 기술지원에서 가장 탁월한 역량을 보이고 있지만, 그 이름이 보여주듯 미래 먹거리인 성장동력 연구도 못지않게 신경을 쓰고 있다.

현재 가장 많은 힘을 쏟고 있는 6대 분야는 생명과학과 정보통신.전자, 환경.에너지, 나노테크놀로지, 지질, 표준 및 계측분야다.

이 가운데 에너지.환경분야는 바로 AIST 간사이센터가 그 중심으로, 이곳에서는 이미 1970년대에 연료전지차 구상을 내놨고 1972년에는 파나소닉, 다이하츠공업과 손잡고 연료전지차를 시험 제작하기도 했다.

AIST도 지금 최대 관심사는 ’녹색성장’이다. 기자가 찾은 간사이센터의 공지 안내문에는 AIST의 온실가스 배출량을 15% 감축하자는 캠페인 안내문이 붙어 있었다.

오구로 박사는 “1차 오일쇼크 때부터 수소에너지의 필요성을 강조해왔다”며 “줄기세포를 이용한 인체 장기 개발과 더불어 미래 에너지와 이산화탄소 저감기술 개발은 AIST의 미래성장동력”이라고 말했다.

◇ 한국 생기원도 출범 20년..중기 R&D 새 지원체제 준비 일본에 AIST가 있다면 한국에는 중소기업의 연구.개발(R&D) 지원기관으로 생산기술연구원(이하 생기원)이 있다.

일본이 각 분야의 연구기관들을 2001년에야 통합했지만, 생기원은 1989년 출범 당시부터 산업 전반의 영역을 커버하는 연구기관으로 출범했다.

현재 천안과 인천,안산,광주,부산,대구 등 6개 지역에 기술지원본부를 두고 900여명의 연구인력이 중소기업들의 생산기반기술 개발과 지원업무를 수행하고 있다.

주조,금형,용접기술부터 인체 치료용 고성능 메디컬섬유나 군사용 로봇 개발까지 생기원이 우리나라의 산업 R&D에서 차지하는 비중은 적지 않다.

하지만 생기원 역시 단순 첨단기술 개발에 머무르지 않고 기술개발의 성과를 중소기업계에 확산시켜 이들을 국제경쟁력과 생존력을 갖춘 중견기업으로 끌어올리는데 실질적 기여를 해야 한다는 고민을 안고 있다.

이 때문에 최근에는 대기업과 기술개발 약정을 맺는 과정에 대기업의 협력기업들을 비교적 유리한 조건으로 함께 끌어들여 연구에 참여시키거나 중소기업 관련 연구수행 시 연구가 끝난 인력을 해당 중소기업에 취업시킨다는 조건으로 뽑는 방안까지 강구하고 있다.

나경환 생산기술연구원장은 “실용화 기술 개발과 중소기업 지원은 생기원의 양대 축”이라며 “중기 생산 현장에 중심을 잡고 먼저 변화해 그 힘을 기업 지원으로 연결하기 위해 더욱 빠르게 움직일 계획”이라고 말했다.

[연합뉴스]

국제 많이 본 뉴스

-

1

온순한 혹등고래가 사람을 통째로 삼킨 사연 [숏폼]

-

2

“2032년 충돌 가능성 2.3%”… NASA 긴장하게 한 '도시킬러' 소행성

-

3

팀 쿡 애플 CEO, 오는 19일 신제품 공개 예고… “아이폰 SE4 나올 듯”

-

4

"불쾌하거나 불편하거나"...日 동물원, 남자 혼자 입장 금지한 까닭

-

5

오드리 헵번 죽기 전까지 살던 저택 매물로 나와...가격은? [숏폼]

-

6

“30대가 치매 진단에 마약 의심 증상까지”… 원인은 보일러?

-

7

매일 계란 30개씩 먹는 남자의 최후 [숏폼]

-

8

“시조새보다 2000만년 빨라”… 中서 쥐라기시대 화석 발견

-

9

“9500원서 2만4000원으로”...日히메지성 입장료, 내년 3월부터 인상

-

10

돌반지 70만원 육박... 美 월가 은행들, 대서양 건너는 '금괴 수송작전'

브랜드 뉴스룸

×

![]()