우리네 초등학교 시절 공책은 또래의 아이들 것과는 달랐다. 서른 장 분량의 16절 갱지 앞뒷면에 두꺼운 종이를 대고 윗부분에 송곳으로 구멍을 뚫어 검정색 철끈으로 묶은 공책이다. 아버지가 손수 만들어주었다. 학교에서 새 교과서를 받아오면 가장 먼저 할 일은 겉장을 포장하는 일이다. 해 지난 달력이나 아세테이트지를 교과서 표지에 덧씌웠다. 교과서를 새것처럼 오래 쓰기 위해서였다. 30여년 전 이런 과정을 거치며 근검절약 정신을 배웠다. 요즘 학생들은 이해 못할 일이다. ‘빈티’와 ‘촌티’의 극치로 치부된다. 교과서 겉장에 우스꽝스러운 그림을 그려 넣거나 과목 이름을 황당하게 불법개조(?)하는 ‘교과서 튜닝’이 익숙한 요즘 아이들에게는 웃음거리에 불과하다.

하지만 돌이켜보면 사소한 일이지만 필요한 교육 과정이 아니었나 생각된다. 과거의 ‘사소한 교육’을 비웃는 지금의 ‘교과서 튜닝’ 시대도 막을 내리게 됐다. 교육인적자원부가 디지털 교과서 보급계획을 발표했다. IT강국다운 발상이다. 교과서·참고서·문제집·사전·공책·무선인터넷 등의 기능을 통합한 디지털 교과서를 개발, 당장 내년부터 시험 보급된다. 2013년께에는 모든 학생이 디지털 교과서를 쓰게 된다.

비용이 걱정거리다. 디지털 교과서를 모든 학생에게 보급하려면 천문학적 비용이 소요된다. 교육부는 초등학교에는 무상공급, 중·고교에는 대량생산을 통한 원가절감으로 대당 10만원대에 보급 가능할 것으로 내다보지만 예측불가의 희망사항일 뿐이다. 무선인터넷 요금도 부담이다. 연간 수십만 원에 이르는 통신요금을 정부가 내줄 리는 만무하다. 결국 학부모의 몫이 되지 않을까 싶다. 만일 단말기 구입비용과 통신요금이 부담돼 정부의 배려를 일부가 포기해야 한다면 정부도 예상치 못한 정보 음영지역, 정보화 격차와 문화지체에 따른 소외자가 생기게 마련이다. 좋은 취지의 디지털 교과서도 그들에게는 그림의 떡이다. 디지털 교과서는 자라나는 새싹들을 위한 유비쿼터스 디바이스다. 첨단 교육의 평등화를 실현할 중요한 학습도구다. IT강국으로서의 자기과시나 체면치레를 위한 도구로 간주돼서는 안 된다. 디지털 교과서 보급은 무리한 보급일정을 앞세우기보다는 실정에 맞는 구체적인 로드맵이 요구되는 일이다.

<최정훈 차장·솔루션팀>

오피니언 많이 본 뉴스

-

1

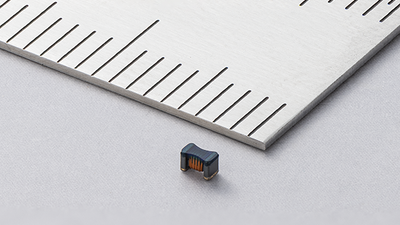

[ET톡] 퓨리오사AI와 韓 시스템 반도체

-

2

[ET시론]K콘텐츠 성장과 저작권 존중

-

3

[사설] 보안기능 확인제품 요약서 사안별 의무화 검토해야

-

4

[ET시선] 국회, 전기본 발목잡기 사라져야

-

5

[부음] 김동철(동운아나텍 대표)씨 장모상

-

6

[김태형의 혁신의기술] 〈23〉미래를 설계하다:신기술 전망과 혁신을 통한 전략 (상)

-

7

[부음] 유상임(과학기술정보통신부 장관)씨 장모상

-

8

[박영락의 디지털 소통] 〈21〉트렌드 반영한 3C관점 디지털 소통효과 측정해야 낭비 제거

-

9

[IT's 헬스]“중장년 10명 중 9명 OTT 시청”…드라마 정주행 시 조심해야 할 '이 질환'은?

-

10

[GEF 스타트업 이야기] 〈57〉더 나쁜 사람 찾기, 손가락질하기 바쁜 세상

브랜드 뉴스룸

×

![]()