기획취재부·정혁준기자 june@etnews.co.kr

인터넷소프트웨어 개발업체 K 사장. 그는 올해 9월 강남구 역삼동에 있는 한 빌딩에 입주했다.

입주전 K 사장은 벤처타운이라고 불리는 이 빌딩의 임대료가 싸고 각종 업무 편의시설이 갖춰져 있다는 점이 마음에 들었다. 벤처기업이 마련하기 어려운 대용량 컴퓨터 등 고가의 기기를 마련해준다는 말도 기대를 부풀게 했다.

하지만 기대는 곧 실망으로 바뀌었다. 임대료는 주변 건물과 비슷했고 기대를 했던 공동기자재 이용은 말뿐이었다. 심지어 복사기도 각자 사용하는 형편이었다. 인터넷 활용도가 많은데도 네트워크 구축은 전무한 상태였다.

얼마 전에는 냉방연장 신청에 따른 요금이 정산됐는데 그 가격이라는 것도 중구난방이었다. 함께 입주했던 업체들에 알아보니 적게는 몇만원부터 많은 곳은 몇백만원까지 나왔다. 사무실별로 냉방기를 제어할 수 없어 한 층에서 한 사무실만 냉방연장 신청을 하게 되면 비용 전체를 같은 층 사무실 모두가 떠맡을 수밖에 없다는 게 이유였다. 입주 넉달째지만 K 사장은 이곳을 떠날 것을 심각히 고려하고 있다. K 사장이 입주한 곳과 같은 벤처타운은 지난 97년 정부가 벤처기업 활성화를 위해 마련한 「벤처기업 육성에 관한 특별법」에 따라 생겨난 것으로 공식명칭은 「벤처기업 집적시설」. 현재 서울시내에만 49개, 전국적으로는 62개에 이른다. 벤처타운으로 지정되면 빌딩주는 취득세·등록세·법인세 등에서 조세특례 혜택을 받을 수 있고 또 각종 부담금도 면제된다. 하지만 일부 빌딩주들이 단지 혜택만을 노리고 벤처지원 시설도 갖추지 않은 채 벤처타운으로 지정받는 사례가 늘고 있다.

이는 지정담당기관인 지방자치단체들이 우선 벤처타운을 많이 조성해놓고 보자는 식으로 기준에도 맞지 않는 건물을 무더기로 허가해주는 것과 무관치 않다. 특히 허가만 해주고는 사후 관리·감독에 손을 놓고 있기 때문에 문제의 심각성은 더욱 커진다. 전시성 벤처지원보다는 연구·개발에만 전념할 수 있는 여건을 마련해주는 것이 벤처기업에 더 필요한 것이 아닐까.

오피니언 많이 본 뉴스

-

1

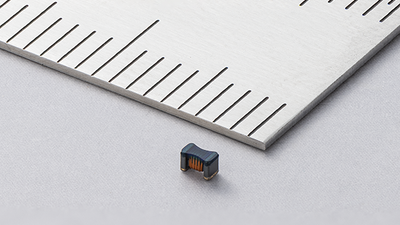

[ET톡] 퓨리오사AI와 韓 시스템 반도체

-

2

SK하이닉스, 美 인디애나 법인장에 이웅선 부사장 선임

-

3

[ET시론]K콘텐츠 성장과 저작권 존중

-

4

[사설] 보안기능 확인제품 요약서 사안별 의무화 검토해야

-

5

[ET시선] 국회, 전기본 발목잡기 사라져야

-

6

[부음] 김동철(동운아나텍 대표)씨 장모상

-

7

[김태형의 혁신의기술] 〈23〉미래를 설계하다:신기술 전망과 혁신을 통한 전략 (상)

-

8

[박영락의 디지털 소통] 〈21〉트렌드 반영한 3C관점 디지털 소통효과 측정해야 낭비 제거

-

9

[부음] 유상임(과학기술정보통신부 장관)씨 장모상

-

10

[IT's 헬스]“중장년 10명 중 9명 OTT 시청”…드라마 정주행 시 조심해야 할 '이 질환'은?

브랜드 뉴스룸

×

![]()