전기화물차 보조금을 줄이고 전기승용차의 보조금 단가를 높이는 것이 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 달성에 더 유리하다는 연구결과가 나왔다. 현재 전기화물차 구매 보조금이 전기승용차 대비 배 이상 많은 것을 감안하면 보조금 정책의 변화가 필요하다는 것이다.

이동규 서울시립대 교수, 전호철 충남대 교수는 최근 한국재정학회 추계 정기학술대회 탄소중립 세션에서 이 같은 내용의 연구 결과를 발표했다.

이 교수는 '전기차와 내연기관차 간 총소요비용 분포 비교분석', 전 교수는 '전기소형화물차의 환경편익 추정연구'를 통해 전기차의 환경편익과 총소요비용을 분석했다. 이를 통해 정부의 무공해차 보급 정책이 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 달성에 기여하는지와 예산 집행의 효율성을 따졌다.

연구결과 따르면 현재 전기화물차 구매보조금은 환경성과 경제성 측면에서 과도한 것으로 나타났다.

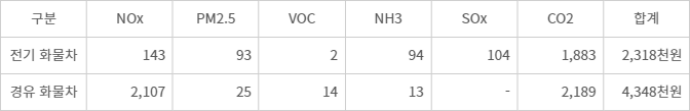

전 교수는 주제 발표에서 전기 소형화물차의 생애주기(출고-폐차, 17.3년) 동안 환경피해비용을 비교한 결과, 경유 화물차의 총 환경피해비용은 약 435만원, 전기 화물차는 232만원으로 평가됐다고 밝혔다. 소형 화물차를 전기차로 전환 시 얻을 수 있는 환경편익은 대당 약 203만원으로, 환경편익을 감안하면 전기 화물차에 대한 현행 보조금인 대당 1600만원(서울시 기준)은 과도하다고 지적했다.

올해 기준, 전기화물차의 전국 지자체 보조금 평균은 대당 1887만원(정부 1,200만원, 지자체 평균 687만원)으로, 차량 가격의 절반이 국고보조금이다.

전기차의 현 주행거리가 환경편익을 얻기에는 부족하다는 결과도 도출됐다. 전기 화물차는 주행거리가 길수록 기존 내연기관 차량을 대체하는 데 따른 환경편익이 커진다.

전교수는 “전기화물차의 주행거리 분포를 살펴보면, 1일 주행거리가 약 318.5km 이상이 돼야 대당 환경편익이 현재 지급하고 있는 총 보조금 수준에 이른다”면서 “그러나 현재의 실주행거리 분포에서 환경편익을 달성하는 전기 화물차는 없다”고 지적했다.

〈경유/전기 소형화물차의 평균 환경피해비용 비교〉 (단위 : 천원/대, 차량평균수명)

이 교수도 주제발표에서 “현 정부의 건전재정 기조를 감안할 때 구매보조금에 거의 전적으로 의존하는 수송부문 온실가스 저감정책이 적절한 것인지 면밀한 분석이 필요하다”고 강조했다.

이교수는 차량의 실주행정보를 반영해 전기·경유 소형화물차의 구매, 보유, 운행의 전과정 동안 소요되는 비용의 총합(총보유비용, TCO)을 분석했다. 그 결과, 보조금이 없어도 비사업용 소형 경유 화물차의 53.5%, 사업용 소형 경유 화물차의 98.5%가 전기차로 전환하는 편이 총보유비용 측면에서 유리한 것으로 조사됐다.

차량 가격이 상대적으로 비싼 전기화물차로의 전환을 유도하기 위해 보조금을 지급하고 있지만, 실제 차량 보유 및 운행 비용을 종합하면 이미 전기화물차가 경유차 대비 경쟁력 있어 과도한 보조금을 지급할 근거가 없다는 의미다.

이 교수는 보조금 증감 시뮬레이션도 진행했다. 소형 화물차 보조금을 현행보다 100만원 줄일 경우, 전기차로 전환하는 운전자 비중은 2.0%p 감소하는 데 그칠 것으로 추정됐다. 반면 중형 전기승용차 보조금을 현행보다 100만원 증가시킬 경우, 휘발유차를 전기차로 전환시킬 유인을 가진 운전자의 비중이 6.0%p 증가하는 것으로 나타났다.

이 교수는 “소형 화물차의 보조금 단가를 줄이고 중형 승용차의 보조금 단가를 높이는 것이 2030 NDC 달성 측면에서는 더 효율적”이라고 주장했다. 또 “과도한 보조금은 시장을 왜곡시키고 재정효율화에도 기여하지 못할 뿐 아니라, 제조사가 차량 가격 경쟁력에 적극적으로 대응할 수 없는 환경을 만드는 부작용도 있다”면서 “전기차에 대한 구매 보조보다는 인프라 지원의 비중을 높여 국내 시장을 활성화하고 사후관리를 강화하는 것이 바람직하다”고 지적했다.

최호 기자 snoop@etnews.com