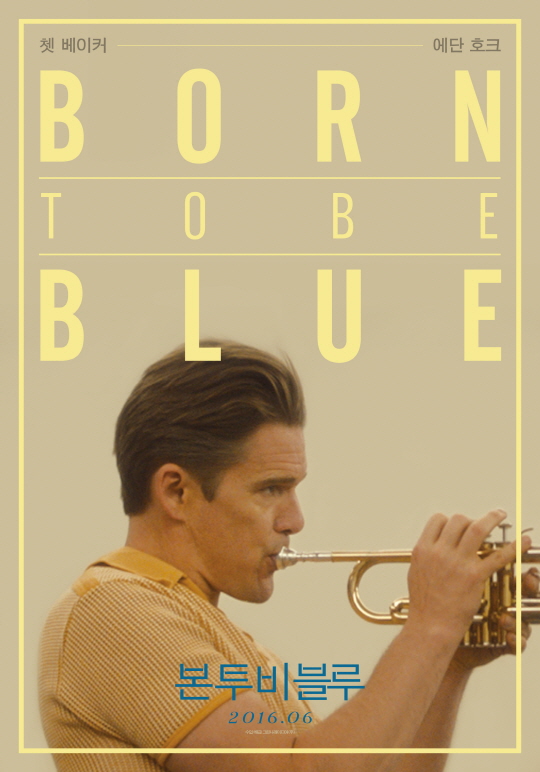

틈새 음악으로 간주되던 재즈가 ‘본 투 비 블루’의 에단 호크의 입을 통해 관객과 만나 보편성을 얻을 준비를 하고 있다.

'본 투 비 블루'는 재즈 음악사를 대표하는 트럼펫 연주자 쳇 베이커의 이야기를 다룬다. 하지만 실존 인물을 다룬 여타 영화들처럼 생의 시작부터 죽음까지 전반적으로 훑어주는 작품은 아니다. 재즈 음악사에 새겨진 쳇 페이커의 일생 중 1960년대 다루며, 그의 삶을 다양한 재즈 연주와 겹쳐 보여준다.

쳇 페이커는 1952년 찰리 파커와의 공연으로 존재감을 알린 후, 뛰어난 외모와 타고난 실력으로 '재즈계의 제임스 딘'으로 불리며 스포트라이트를 받는다. 흑과 백만 존재했던 쳇 페이커의 인생은 스타덤에 오르면서 화려한 색채로 덧칠됐지만, 그는 스스로의 팔에 비수를 꽂으며 몰락의 길을 걷게 됐다.

호기심으로 시작했던 헤로인에 중독된 그는 마약 소지와 복용 혐의로 병원과 감옥을 드나들며 무너져 내린다. 그리고 종국에는 약값을 이유로 갱단에게 집단구타를 당해 이가 거의 다 부러지며 그의 음악 인생을 포기해야 될 지경에 이르렀다.

쳇 베이커의 양 손에 주사기와 술잔 대신 다시 트럼펫을 쥐어준 연인 제인은 1960년대 그의 삶에서 가장 큰 파이를 차지한다. 몽땅 빠져버린 치아를 대신한 틀니는 그에게 짓눌리는 고통을 줬지만 재기를 위한 노력은 멈추지 않는다. 제인은 매일 피를 뚝뚝 흘리며 연습하는 쳇 베이커의 얼굴을 닦아주며 다독인다. 그리고 쳇 베이커는 동네의 피자가게 안 작은 무대를 시작으로 다시 자신의 음악을 사람들에게 들려주는 것에 성공한다.

쳇 베이커가 화려했던 젊은 시절의 자신을 질투하며 부활을 꿈꾸던 1960년대 미국에서 재즈는 죽어가고 있었다. 그는 정치적이지 않았지만, 음악을 통해 새로운 시대를 꿈꿨다. 늘 무언가에 대한 열망과 중독으로 가득 찬 예술가의 초상을 통해 관객은 그가 속한 시대를 이해한다.

로베르 뷔드로 감독은 “영화가 사랑, 인종, 중독 등 누구나 알 수 있는 보편적인 이야기를 다루기 때문에, 그 안에 사용되는 곡들도 그래야 한다고 생각했다. 영화의 서사에 맞는 곡이면서, 재즈를 모르는 사람들이 들어도 어렵지 않게 느낄 곡이 뭘까 고민했다”고 말했다. ‘본 투 비 블루’는 쳇 베이커의 성공과 몰락을 교차적으로 보여주는 동시에 그의 삶 자체였던 재즈 음악을 통해 서사를 그린다.

팩트와 픽션이 혼합된 ‘본 투 비 블루’에서 에단 호크의 존재감은 재즈의 선율처럼 작품 깊숙히 자리하고 있다. 쳇 페이커의 40대를 빼다 박은 외모와, 그의 노력으로 완성된 트럼펫 연주, 그리고 기교 없이 담백한 ‘썸웨어 오버 더 레인보우(Somewhere Over The Rainbow)’는 작품에 대한 몰입도를 높인다.

웨스트코스트 출신의 그저그런 뜨내기가 인생의 정점에서 바닥을 찍고 다시 컴백한 뉴욕 버드랜드. 꿈의 상징과도 같은 버드랜드 무대에 오르기 전, 그는 다시 한 번 ‘쳇 베이커’ 다운 결정을 내린다. 나이에 관계없이 쳇 베이커의 인생은 불안한 청춘의 모습으로 기약없이 흔들린다. 아이러니하게도 쳇 베이커의 음악은 흔들림을 반복하는 동안 그의 틀니처럼 자리잡는다.

한편 ‘본 투 비 블루’는 오는 6월 국내 개봉 예정이다.

전주(전북)=진보연 기자 jinby@etnews.com