구글이 디지털 도서관 '구글 북스 라이브러리'의 한국 상륙을 시도한다. 국내 다수의 국립 도서관에 도서 스캔 허용을 요청했다. 글로벌 '디지털 도서관'이라는 시대 흐름에 맞춰 손을 잡아야 한다는 목소리와 세금으로 구축한 자료를 통째로 외국 기업에 넘겨줄 수 없다는 입장이 충돌했다.

1일 관련 기관에 따르면 구글은 최근 국립중앙도서관, 국회도서관, 서울대 중앙도서관 등 국내 국립 도서관을 상대로 구글 북스 라이브러리 프로젝트를 제안했다.

프로젝트는 구글 북스 서비스의 일환이다. 세계 도서를 스캔해 인터넷상에서 열람할 수 있게 한 디지털 도서관이다. 구글이 도서관 내 서적을 스캔해 데이터베이스(DB)를 구축하고, DB 소유권은 도서관과 구글이 함께 보유하는 방식이다.

구글이 우리나라 국립 도서관에 '북스 라이브러리 프로젝트'를 정식 제안한 것은 처음이다. 구글은 과거 국내 일부 대학 도서관과 도서 DB 구축을 논의했다. 대학 도서관이 보유한 저작권 만료 도서가 많지 않아 실익이 없다고 판단, 보류했다.

구글 제안을 놓고 도서관계에서는 찬반양론이 치열하다. 찬성 측은 세계 흐름에 주목했다. 가장 강하게 반발하던 유럽연합(EU)도 30여개국이 프로젝트에 참여했다. 도서관 본래 기능인 '열람'에서 사용자 편의가 향상되고 도서 이용률이 높아진다는 이유에서다.

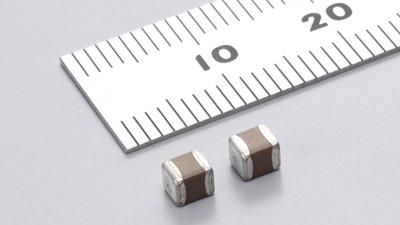

도서관은 구글 라이브러리 프로젝트로 DB 구축에 드는 비용을 절감할 수 있다. 구글은 프로젝트를 위해 시간당 1000쪽을 스캔할 수 있는 3차원 스캐너를 개발했다. 4개 카메라가 스캔 범위를 정하고 도서 굴곡도까지 계산한다.

국립중앙도서관은 2016년 보유 도서 204만권을 스캔해 DB로 구축하는데 약 1000억원이 들 것으로 추산했다. 국립 도서관의 원문 DB 구축 예산은 한 해 50억원에 불과하다. 구글 제안을 받아들이면 막대한 비용과 시간을 줄일 수 있다.

세계 각국의 도서관이 이런 이유로 구글 손을 잡았다. 지금까지 장서 약 3000만권을 스캔, DB를 구축했다. 미국 하버드대·코넬대·프린스턴대 도서관, 일본 게이오대 도서관, 프랑스 리옹시립도서관 등 세계 100여개국이 구글과 프로젝트를 진행하고 있다. 저작권이 만료된 도서는 물론 저작권 보호 도서도 스캔했다. 2016년 미국 연방 대법원의 '공정 이용' 판결로 저작권 문제가 사실상 해소됐다.

반대로 구글에 세금으로 구축한 자료를 통째로 넘겨주면 안 된다는 주장이 맞서고 있다. 구글은 세계 도서관 자료를 DB화, '구글 월드 라이브러리'를 구축할 계획이다. 도서관 기능 축소를 걱정하는 목소리도 나오고 있다.

해외 기업에 우리 자료를 넘기는 것에 대한 국내 반대 정서도 우려된다. 한국 정부는 2016년 5000분의 1 지도 반출을 요청한 구글의 요청을 거부했다. 국립 도서관이 국내 지식 DB를 구글과 공유하는 제안을 받아들일 경우 후폭풍이 클 수 있다는 우려가 나온다.

대형 도서관 관계자는 “찬반양론이 뚜렷하기 때문에 구글의 제안을 받은 여러 도서관이 결정을 내리지 못하고 있다”면서 “문제를 공론화해 폭넓은 의견을 수렴해야 도서관도 방향을 정할 수 있을 것”이라고 말했다.

이와 관련해 구글 측은 “(한국 내 라이브러리 프로젝트 상황을) 확인해 줄 수 없다”고 입장을 밝혔다.

최호 산업정책부기자 snoop@etnews.com