2012년 7695개에 이르던 국내 시중은행 점포 수는 올해 6865개만 남는다. 4년 만에 830개나 줄었다. 특히 올 한 해만 285개 점포가 문을 닫는다. 은행이 썰물처럼 세상에서 빠져나가고 있다.

한때 최고의 직장이자 직업으로 불린 은행과 은행원들이 사라지고 있다. 자본주의 시대에 돈을 움직이는 직업이니 대접 받을 만도 했다. 그리고 30년 넘게 '그들만의 리그' 안에서 행복을 누렸다.

올해는 아마도 우리나라 은행 역사에 새로운 전환기로 기록될 전망이다. 인터넷은행이 처음 영업을 시작, 기존 은행업의 상당 부분을 빼앗거나 없앤 해로 말이다.

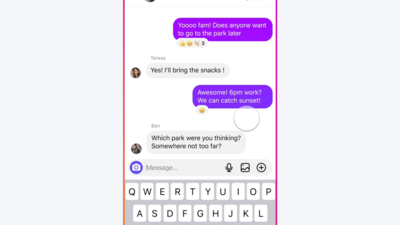

케이뱅크는 서비스 개시 2주 만에 가입자 20만명을 넘어섰고, 고객 증가세가 가파르다. 주요 은행별로 실 사용자 기준 100만명을 넘어선 모바일뱅킹 서비스와 비교하면 무시 못할 성장세다. 고객 한 명 없이 새로 시작해서 만들어진 수치니 의미가 더 크다.

인터넷은행이 기존 은행을 넘어 결국 완전히 대체하기까지 시간문제라는 인식이 일반적이다. 은행 당사자뿐만 아니라 이용자 대부분이 이를 인정한다. 문제는 지금의 은행이 얼마나 빠르고 혁신해서 이 변화와 추월 당할 시간을 늦추느냐의 문제로 귀결된다.

혁신의 속도는 벌써 국가 금융시스템의 변화 요구에 이르렀다. 꼭 화폐가 오가야 하는가의 지적까지 나온다. 아프리카 케냐에는 이미 은행이 사라졌다. 모바일로 송금하고 거래하는 데 불편이 없다.

비단 케냐의 실험이 문제가 아니다. 앞으로는 모든 금융 거래와 구매·결제는 개인 신용·인증 네트워크와 그때마다 바뀌는 본인을 표시, 가상 구좌를 통해 실시간으로 이뤄질 것이다. 은행이란 곳이 따로 있을 필요가 없다.

이런 변화를 가만히 앉아서 외부 변화로 맞느냐 우리 안에서 혁신을 통해 만드느냐는 천지차이다. 지금 당장 은행이 사라진다고 할 것이 아니라 이런 미래 금융 사회로의 거대한 변화를 먼저 준비한다면 잃는 것보다 훨씬 더 큰 것을 얻을 수도 있다.